Hydraulischer Abgleich Pflicht: Wann ist er gesetzlich vorgeschrieben?

Bereiten Sie sich rechtzeitig auf die Prüffristen vor. Enter bietet eine kostenlose Beratung zum hydraulischen Abgleich und hilft bei der fristgerechten Umsetzung aller Maßnahmen.

Ein hydraulischer Abgleich kann Ihre Heizkosten um bis zu 15 % senken – doch wann ist er tatsächlich gesetzlich vorgeschrieben? Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) macht diese Optimierungsmaßnahme in bestimmten Fällen zur Pflicht. Während viele Hausbesitzer von den Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs wissen, herrscht oft Unsicherheit über die rechtlichen Vorgaben. Dieser Artikel erklärt, wann Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen müssen und welche Konsequenzen bei Nichteinhaltung drohen.

Das Thema kurz und kompakt

Rechtliche Grundlagen: Wann ist der hydraulische Abgleich Pflicht?

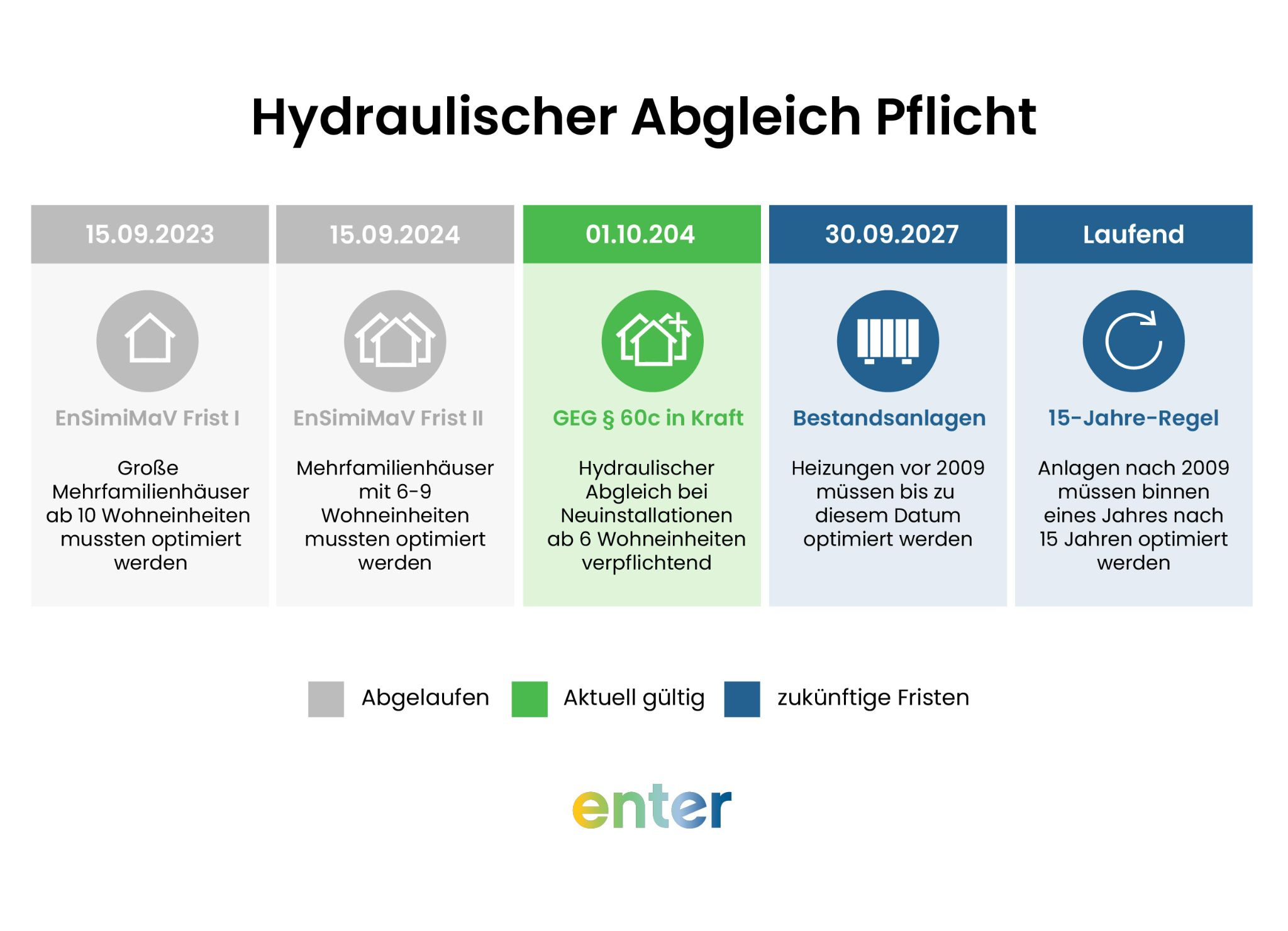

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bildet das zentrale Regelwerk für die gesetzliche Verpflichtung zum hydraulischen Abgleich und definiert dabei klar unterschiedliche Anforderungen für verschiedene Gebäudetypen und Situationen. Die rechtlichen Vorgaben wurden durch die Integration der ehemaligen EnSimiMaV-Bestimmungen in das GEG vereinheitlicht, wodurch ein dauerhaftes und übersichtliches Regelwerk entstanden ist, das sowohl Neuinstallationen als auch Bestandsanlagen erfasst.

GEG § 60c: Pflicht bei Neuinstallationen

Seit dem 1. Oktober 2024 schreibt § 60c des Gebäudeenergiegesetzes einen hydraulischen Abgleich für alle neu installierten Heizungsanlagen vor. Die Pflicht gilt ausschließlich für Gebäude mit mindestens sechs Wohneinheiten und umfasst alle Heizsysteme mit Wasser als Wärmeträger. Das bedeutet: Ob Gasheizung, Wärmepumpe oder Fernwärme – bei der Neuinstallation ist das Verfahren B zwingend vorgeschrieben.

Heizungsoptimierung nach § 60b: Fristen für Bestandsanlagen

Für bestehende Heizungsanlagen gelten gestaffelte Prüffristen, die eine regelmäßige Überprüfung der Effizienz sicherstellen. Heizungsanlagen, die nach dem 30. September 2009 eingebaut wurden, müssen nach 15 Jahren einer umfassenden Heizungsprüfung unterzogen werden. Bei Anlagen, die vor diesem Stichtag installiert wurden, läuft eine Übergangsfrist bis zum 30. September 2027.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Heizungsprüfung und hydraulischem Abgleich: Die Prüfung ist zunächst eine Bestandsaufnahme der Anlageneffizienz. Werden dabei Mängel festgestellt – etwa ungleichmäßige Wärmeverteilung, zu hohe Vorlauftemperaturen oder störende Fließgeräusche – kann ein hydraulischer Abgleich als notwendige Optimierungsmaßnahme angeordnet werden.

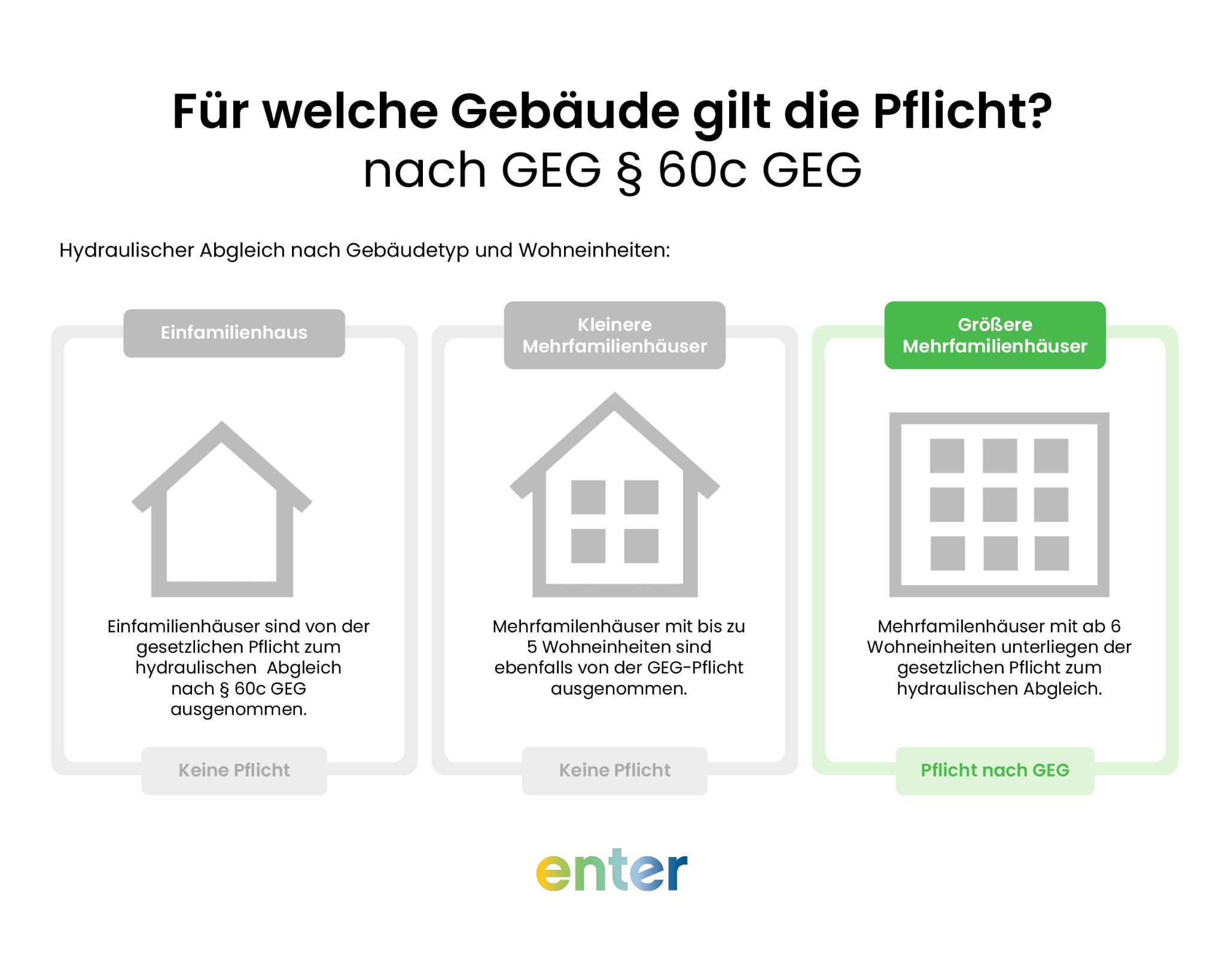

Für welche Gebäude gilt die Pflicht?

Die Pflicht zum hydraulischen Abgleich hängt maßgeblich von der Anzahl der Wohneinheiten im Gebäude ab. Das Gebäudeenergiegesetz unterscheidet klar zwischen kleineren und größeren Wohngebäuden. Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser sind grundsätzlich von der gesetzlichen Pflicht ausgenommen – hier erfolgt ein hydraulischer Abgleich nur auf freiwilliger Basis oder wenn staatliche Förderungen beantragt werden.

Anders verhält es sich bei Mehrfamilienhäusern: Ab sechs Wohneinheiten greift die Pflicht nach § 60c GEG. Bei Neuinstallationen von Heizungsanlagen müssen Eigentümer und Vermieter zwingend einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B durchführen lassen. Für Bestandsanlagen in diesen Gebäuden gelten die Prüffristen nach § 60b GEG, die bei festgestellten Mängeln ebenfalls zu einem hydraulischen Abgleich führen können.

Eine wichtige Sonderregelung betrifft geförderte Maßnahmen: Wer BAFA-Förderungen für die Heizungsoptimierung beantragt oder KfW-Fördermittel für eine Wärmepumpe nutzt, muss unabhängig von der Gebäudegröße einen hydraulischen Abgleich durchführen lassen. Enter stellt sicher, dass Sie alle rechtlichen Vorgaben einhalten und dabei die maximale Förderung erhalten.

Welches Verfahren ist gesetzlich vorgeschrieben?

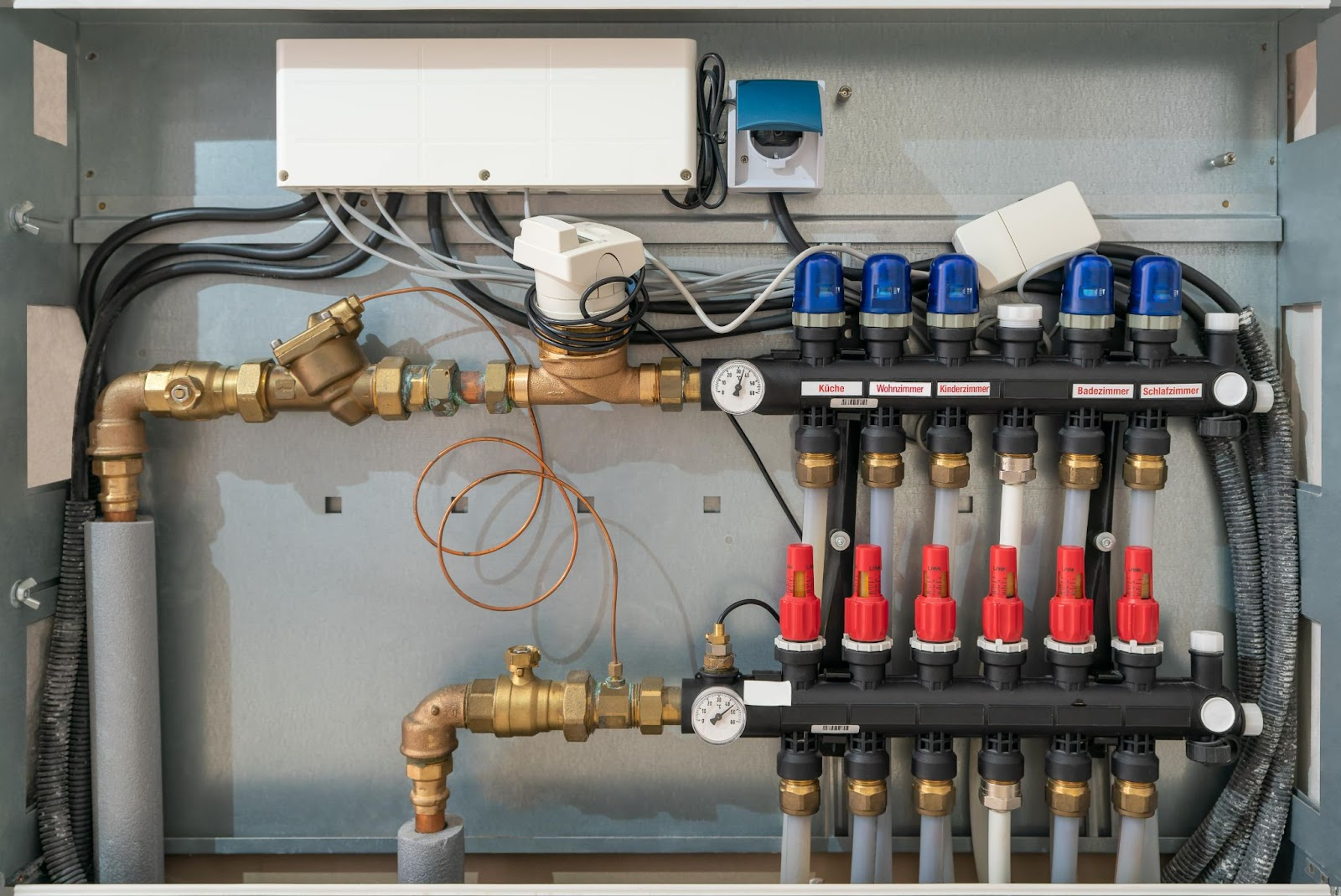

Das Gebäudeenergiegesetz schreibt für den hydraulischen Abgleich explizit das Verfahren B nach der VdZ-Fachregel vor. Diese detaillierte Methode umfasst drei wesentliche Komponenten: eine raumweise Heizlastberechnung nach DIN EN 12831, die systematische Prüfung und Optimierung der Heizkörper für niedrige Vorlauftemperaturen sowie die präzise Anpassung der Vorlauftemperaturregelung. Alternative Verfahren sind nur dann zulässig, wenn sie nachweislich gleichwertig zum Verfahren B sind und eine entsprechende BAFA-Checkliste erfüllen.

Der entscheidende Unterschied zwischen Verfahren A und Verfahren B liegt im Detail der Berechnung: Während Verfahren A mit vereinfachten Schätzwerten arbeitet, erfordert Verfahren B eine computergestützte, raumweise Heizlastberechnung. Diese präzise Methode berücksichtigt alle baulichen Gegebenheiten des Gebäudes, von der Dämmqualität bis zur Fensterausrichtung. Dadurch wird eine optimale Einstellung aller Komponenten des Heizungssystems gewährleistet, die sowohl die gesetzlichen Anforderungen erfüllt als auch maximale Energieeinsparungen ermöglicht.

Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Verstöße gegen die Pflicht zum hydraulischen Abgleich können erhebliche finanzielle Folgen haben. Das Gebäudeenergiegesetz sieht Bußgelder von bis zu 50.000 € vor, wobei die konkrete Höhe vom Umfang des Verstoßes und der Größe des Gebäudes abhängt. Bei wiederholten Verstößen oder vorsätzlicher Missachtung können die Strafen entsprechend höher ausfallen.

Behörden sind berechtigt, Nachprüfungen anzuordnen und die ordnungsgemäße Durchführung des hydraulischen Abgleichs zu kontrollieren. Dabei müssen Eigentümer umfassende Dokumentationen vorlegen, die alle durchgeführten Maßnahmen nach Verfahren B belegen. Vermieter tragen eine besondere Verantwortung und müssen ihren Mietern auf Verlangen entsprechende Nachweise über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Verfügung stellen.

Fazit: Rechtssicherheit schaffen beim hydraulischen Abgleich mit Enter

Die gesetzlichen Vorgaben zum hydraulischen Abgleich sind komplex und variieren je nach Gebäudetyp, Anzahl der Wohneinheiten und Zeitpunkt der Heizungsinstallation. Während Eigentümer von Einfamilienhäusern meist keine Pflicht trifft, müssen Besitzer größerer Mehrfamilienhäuser seit Oktober 2024 bei Neuinstallationen das aufwendige Verfahren B durchführen lassen. Auch für Bestandsanlagen gelten gestaffelte Prüffristen, die eine Heizungsoptimierung zur Folge haben können.

Als neutrale Plattform vergleichen wir für Sie die besten Angebote qualitätsgeprüfter Fachbetriebe und stellen sicher, dass alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Unser kostenloser Service beginnt mit einer umfassenden Vor-Ort-Beratung, bei der unsere Energieeffizienz-Experten prüfen, ob ein hydraulischer Abgleich für Ihr Gebäude verpflichtend ist. Bei der Durchführung achten wir auf die Einhaltung des vorgeschriebenen Verfahrens B mit raumweiser Heizlastberechnung und stellen Ihnen die vollständige Dokumentation für behördliche Nachweise zur Verfügung.

Ehepaar Graß aus Brandenburg

Sparen jetzt 2.100 € Energiekosten/Jahr

83 % weniger Primärenergiebedarf

Baujahr 1989 | Wohnfläche 188 m²

Ölheizung von 1990

Liese & Arend aus Berlin

Sparen jetzt 1.650 € Energiekosten/Jahr

81 % weniger Primärenergiebedarf

Baujahr 1935 | Wohnfläche 113 m²

Ölheizung von 2003

FAQ

Ist ein hydraulischer Abgleich bei einer Wärmepumpe Pflicht?

Ja, bei Wärmepumpen in Gebäuden mit mindestens sechs Wohneinheiten ist ein hydraulischer Abgleich nach dem GEG verpflichtend. Die Pflicht gilt sowohl für Neuinstallationen als auch für Bestandsanlagen nach der ersten Heizperiode oder spätestens nach zwei Jahren. Da Wärmepumpen besonders effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten, ist der Abgleich für die optimale Funktion der Heizung besonders wichtig und reduziert den Energieverbrauch erheblich.

Welche Strafe droht bei Nichteinhaltung der Pflicht?

Bei Verstößen gegen die Pflicht zum hydraulischen Abgleich können nach dem Gebäudeenergiegesetz Bußgelder von bis zu 50.000 € verhängt werden. Die tatsächliche Höhe richtet sich nach der Schwere des Verstoßes und der Gebäudegröße. Zusätzlich können behördliche Nachprüfungen angeordnet werden, die weitere Kosten verursachen. Dokumentationspflichten müssen ebenfalls eingehalten werden, um rechtliche Fragen zu vermeiden.

Muss ich als Eigentümer eines Einfamilienhauses einen hydraulischen Abgleich machen lassen?

Nein, für Einfamilienhäuser besteht keine gesetzliche Pflicht zum hydraulischen Abgleich. Die Regelungen des GEG gelten nur für Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen. Dennoch ist ein hydraulischer Abgleich auch im Einfamilienhaus sinnvoll, da er die Heizkosten um bis zu 15 % senken kann und bei Förderanträgen oft Voraussetzung ist. Im Sinne einer effizienten Wärmeverteilung und zur Verbesserung des Wohnkomforts lohnt sich die Maßnahme auch freiwillig.

Wer trägt die Kosten in Mehrfamilienhäusern?

Die Kosten für den hydraulischen Abgleich trägt grundsätzlich der Eigentümer oder Vermieter. Diese Maßnahme gilt als Instandhaltung und kann nicht auf die Betriebskosten umgelegt werden. Bei Wohnungseigentümergemeinschaften entscheidet die Gemeinschaft über die Durchführung und Finanzierung. Förderungen können die Kosten jedoch erheblich reduzieren. Der Weg zur Kostenoptimierung führt über eine professionelle Beratung, die alle Heizflächen und die Verteilung des Heizwassers in der Heizanlage berücksichtigt.

Wie lange habe ich Zeit für die Umsetzung?

Die Fristen variieren je nach Anlagentyp: Neuinstallationen müssen sofort einen Abgleich erhalten. Heizkessel, die nach 2009 eingebaut wurden, haben nach 15 Jahren eine Prüfpflicht, ältere Anlagen bis zum 30. September 2027. Nach festgestellten Mängeln bleibt meist ein weiteres Jahr für die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen. Eine frühzeitige Planung ist empfehlenswert, um die optimale Wärme-Verteilung sicherzustellen.

Welche Förderungen gibt es für den hydraulischen Abgleich?

Der hydraulische Abgleich wird über die BAFA-Förderung mit bis zu 20 % der Kosten bezuschusst. Die Förderung gilt für Gebäude mit maximal fünf Wohneinheiten, da größere Gebäude unter die GEG-Pflicht fallen. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan erhalten Sie einen zusätzlichen Bonus von 5 %. Enter sichert Ihnen die maximale Fördersumme und übernimmt die komplette Antragstellung.

Passendes Heizsystem finden

Schritt-für-Schritt zur Förderung

Mit Praxis-Tipps & Checkliste

.jpg)

Was lohnt sich wirklich?

Wofür gibt es Fördermittel?

27 Seiten kompaktes Wissen

.svg)