Das Thema kurz und kompakt

Was ist eine Wärmepumpe?

Eine Wärmepumpe ist eine moderne Heizungstechnologie, die erneuerbare Wärmequellen wie Luft, Erde oder Wasser nutzt, um effizient Wärme für Gebäude zu erzeugen. Elektrische Wärmepumpen wandeln dabei kostenlose Umweltenergie in nutzbare Heizwärme um und bieten eine besonders effiziente Lösung für die Beheizung von Wohngebäuden – insbesondere in gut gedämmten Häusern.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Heizungen, die fossile Brennstoffe wie Öl oder Gas verbrennen, arbeiten Wärmepumpen mit geringen Emissionen und tragen somit zur Reduktion des CO₂-Ausstoßes bei. Wer eine Wärmepumpe kaufen möchte, investiert damit nicht nur in niedrigere Heizkosten, sondern auch in eine zukunftssichere und umweltfreundliche Heizlösung.

Wie funktioniert eine Wärmepumpe als Heizung?

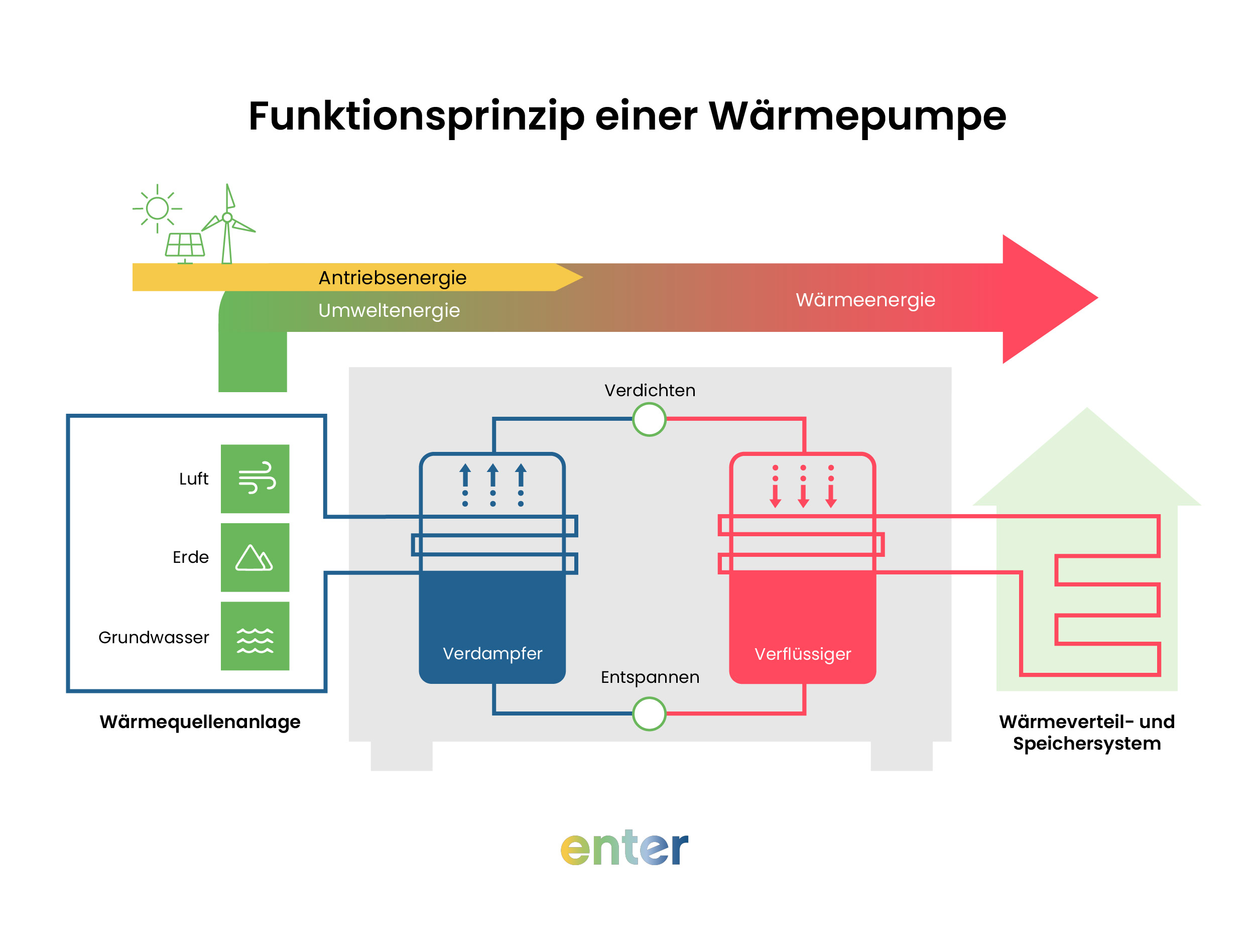

Eine Wärmepumpe arbeitet ähnlich wie ein Kühlschrank, allerdings in entgegengesetzter Richtung. Die Hauptkomponenten einer Wärmepumpe bestehen aus einem Verdampfer, einem Verdichter (Kompressor), einem Verflüssiger und einem Expansionsventil. Hier ist der Ablauf des Wärmepumpenprozesses im Detail:

- Verdampfung: Die Wärmepumpe entzieht der Umwelt (Luft, Erde oder Wasser) Wärme. Diese thermische Energie erwärmt ein spezielles Kältemittel, wie zum Beispiel R290 (Propan), das in der Wärmepumpe zirkuliert. Das Kältemittel verdampft bei relativ niedrigen Temperaturen, da es einen sehr niedrigen Siedepunkt hat.

- Verdichtung: Der entstandene Dampf wird anschließend in einem Verdichter (Kompressor) zusammengepresst. Durch den erhöhten Druck steigt die Temperatur des Kältemitteldampfes weiter an.

- Verflüssigung: Der heiße Kältemitteldampf strömt in den Verflüssiger, wo die Wärme an das Heizsystem (z. B. Fußbodenheizung oder Heizkörper) abgegeben wird. Das Kältemittel kühlt ab und wird wieder flüssig.

- Expansion: Schließlich fließt das flüssige Kältemittel durch ein Expansionsventil, wodurch der Druck gesenkt wird. Das Kältemittel kühlt weiter ab und der Kreislauf beginnt von neuem.

Eine Wärmepumpe kann für Warmwasser und als Heizung fürs Haus eingesetzt werden. Die Kombination mit der Warmwasserbereitung macht das Heizsystem zu einem nachhaltigen und energieeffizienten Baustein eines zukunftsorientierten Hauses. Im folgenden Abschnitt stellen wir Ihnen die drei gängigsten Wärmepumpenarten vor.

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Luft-Wasser-Wärmepumpen nutzen die Außenluft für die Wärmeerzeugung, auch bei niedrigen Temperaturen. Ein Ventilator leitet die Luft über einen Verdampfer, in dem die enthaltene Wärme von einem Kältemittel aufgenommen wird. Das Kältemittel wird anschließend komprimiert, wodurch die Temperatur ansteigt. Diese Wärme wird dann über einen Wärmetauscher an das Heizsystem des Gebäudes weitergegeben.

Da Luft als Wärmequelle am einfachsten und kostengünstigsten zu erschließen ist, haben Luft-Wärmepumpen in der Anschaffung geringere Kosten. Außerdem benötigen Sie nur wenig Platz im Vergleich zu anderen Arten. Luft ist allerdings am kältesten, wenn am meisten geheizt wird – daher sind Luft-Wärmepumpen oft mit einem zweiten Wärmeerzeuger wie einem elektrischen Heizstab ausgestattet. Dadurch kann die benötigte Heizleistung auch geliefert werden, wenn der Bivalenzpunkt der Wärmepumpe bereits erreicht ist. Dies kann zu leicht erhöhten Stromkosten im Vergleich zu den anderen Wärmepumpentypen führen.

Erdwärmepumpe oder Sole-Wasser-Wärmepumpe

Erdwärmepumpen, auch Sole-Wasser-Wärmepumpen genannt, nutzen die konstante Temperatur des Erdreichs als Energiequelle. Hierfür werden Erdwärmesonden in Tiefen von 50 bis 100 Metern oder Erdkollektoren knapp unter der Erdoberfläche verlegt.

Die Soleflüssigkeit in den Rohren nimmt die Wärme aus dem Erdreich auf und transportiert sie zur Wärmepumpe, die sie zur Beheizung des Gebäudes verwendet. Diese Systeme gehören zu den wirkungsvollsten Heizsystemen und liefern auch im Winter gleichbleibend Wärme, erfordern jedoch aufwendige Bohrungen, die die Kosten erheblich erhöhen.

- Kollektoren zur Wärmegewinnung werden 1,5 m tief, also unter der Frostgrenze, im Boden verlegt und sammeln Erdwärme vor allem aus der im Boden gespeicherten Sonnenenergie. Daher dürfen die Flächen darüber nicht bepflanzt oder bebaut werden.

- Sonden zur Wärmegewinnung sind im Vergleich platzsparender, werden aber sehr tief im Boden verlegt. Etwa 30 bis 200 Meter tief können die Bohrungen zur Installation sein. Das Besondere an dieser Wärmegewinnung: Ab einer Bodentiefe von 10 Meter herrscht eine konstante Temperatur von etwa 10 °C, wodurch Erdwärmesonden das ganze Jahr über effektiv und ohne zusätzliche Unterstützung arbeiten können.

Wasser-Wasser-Wärmepumpe

Die Wasser-Wasser-Wärmepumpe nutzt das Grundwasser als Wärmequelle, das ganzjährig konstante Temperaturen aufweist:

- Über zwei Brunnen, von denen der eine Wasser entnimmt und der andere es zurückführt, wird die Wärme entzogen.

- Diese Pumpen sind besonders effizient, da das Grundwasser eine höhere Temperaturstabilität bietet als Luft oder Erde.

- Allerdings sind sie aufgrund der notwendigen Genehmigungen und Bohrarbeiten oft teurer in der Installation.

Ähnlich wie Erdwärmepumpen haben auch Wasser-Wasser-Wärmepumpen einen hohen Wirkungsgrad von 4 bis 5 und sind nicht auf zusätzliche Heizsysteme angewiesen. Auch Grundwasser hat eine Jahreszeiten-unabhängige, konstante Temperatur. Allerdings sind auch für Grundwasser-Wärmepumpen Erdbohrungen notwendig. Insgesamt werden zwei Brunnen benötigt, die die Wärmepumpe funktionsfähig machen: Mit dem Förderbrunnen wird das Wasser gewonnen, während es über den Schluckbrunnen zurück in den Boden geleitet wird.

Brauchwasser-Wärmepumpe

Brauchwasser-Wärmepumpen, auch Warmwasser-Wärmepumpen genannt, dienen ausschließlich zur Warmwasserbereitung – nicht zur Raumheizung. Sie nutzen die Energie aus der Umgebungsluft, Abluft oder Außenluft, um Trinkwasser für Dusche, Bad und Küche zu erwärmen. Mit einem integrierten Warmwasserspeicher von 150 bis 300 Litern und einer Leistung von 1,5 bis 3 kW sind sie deutlich kompakter und günstiger als vollwertige Wärmepumpenheizungen.

Besonders sinnvoll sind Brauchwasser-Wärmepumpen als Ergänzung zu einer bestehenden Gas- oder Ölheizung, in Kombination mit Solarthermie oder wenn die Heizung im Sommer komplett ausgeschaltet werden soll. Die Installation ist unkompliziert und erfolgt meist in unbeheizten Räumen wie Keller oder Hauswirtschaftsraum.

Übrigens: Brauchwasser-Wärmepumpen arbeiten selbst bei Temperaturen bis -7 °C zuverlässig und entziehen dem Aufstellraum gleichzeitig Feuchtigkeit – im Sommer bleibt der Keller dadurch angenehm kühl und trocken.

Weitere Arten von Wärmepumpen

Neben den gängigen Systemen gibt es weitere spezialisierte Arten von Wärmepumpen für besondere Anforderungen:

Luft-Luft-Wärmepumpe

- Heizt über ein Lüftungssystem direkt die Raumluft (ohne Heizkörper oder Wassersystem)

- Eignet sich primär für Passivhäuser mit sehr niedrigem Energiebedarf

- Kann im Sommer auch zur Kühlung eingesetzt werden

- Oft als Split-Klimaanlage bekannt

Hochtemperatur-Wärmepumpe

- Erreicht Vorlauftemperaturen von 60 bis 100 °C

- Ideal für unsanierte Altbauten mit herkömmlichen Heizkörpern

Etagenwärmepumpe

- Versorgt einzelne Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, besonders relevant für Eigentumswohnungen

- Alternative zur Gasetagenheizung

- Kompakte Bauweise für den Wohnungseinbau

Hybridheizung

- Kombination aus Wärmepumpe und Gas- oder Ölkessel

- Wärmepumpe deckt Grundlast, fossiler Brennstoff springt bei Bedarf ein

Was bedeutet der Wirkungsgrad von Wärmepumpen?

Der Wirkungsgrad einer Wärmepumpe wird durch die sogenannte Jahresarbeitszahl (JAZ) oder den Coefficient of Performance (COP) angegeben. Diese Kennzahlen geben das Verhältnis von abgegebener Wärme zur eingesetzten elektrischen Energie an. Eine JAZ von 4 bedeutet beispielsweise, dass die Wärmepumpe für jede eingesetzte Kilowattstunde Strom 4 Kilowattstunden Wärme erzeugt. Der Wirkungsgrad hängt stark von der Außentemperatur und der Art der Wärmepumpe ab.

Zusätzlich wird häufig der SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) angegeben, der den durchschnittlichen Wirkungsgrad über die gesamte Heizperiode abbildet und damit realitätsnäher ist als der COP, der nur unter Laborbedingungen gemessen wird. Der Stromverbrauch elektrischer Wärmepumpen ist direkt von der Effizienz abhängig: Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer JAZ von 3,5 benötigt für 10.000 kWh Heizwärme etwa 2.900 kWh Strom, während eine effiziente Erdwärme-Wärmepumpe mit JAZ 4,5 nur rund 2.200 kWh verbraucht. Durch die Kombination mit einer Photovoltaikanlage lässt sich der Strombezug aus dem Netz zusätzlich reduzieren und die Betriebskosten weiter senken.

Split-Wärmepumpen vs. Monoblock-Geräte

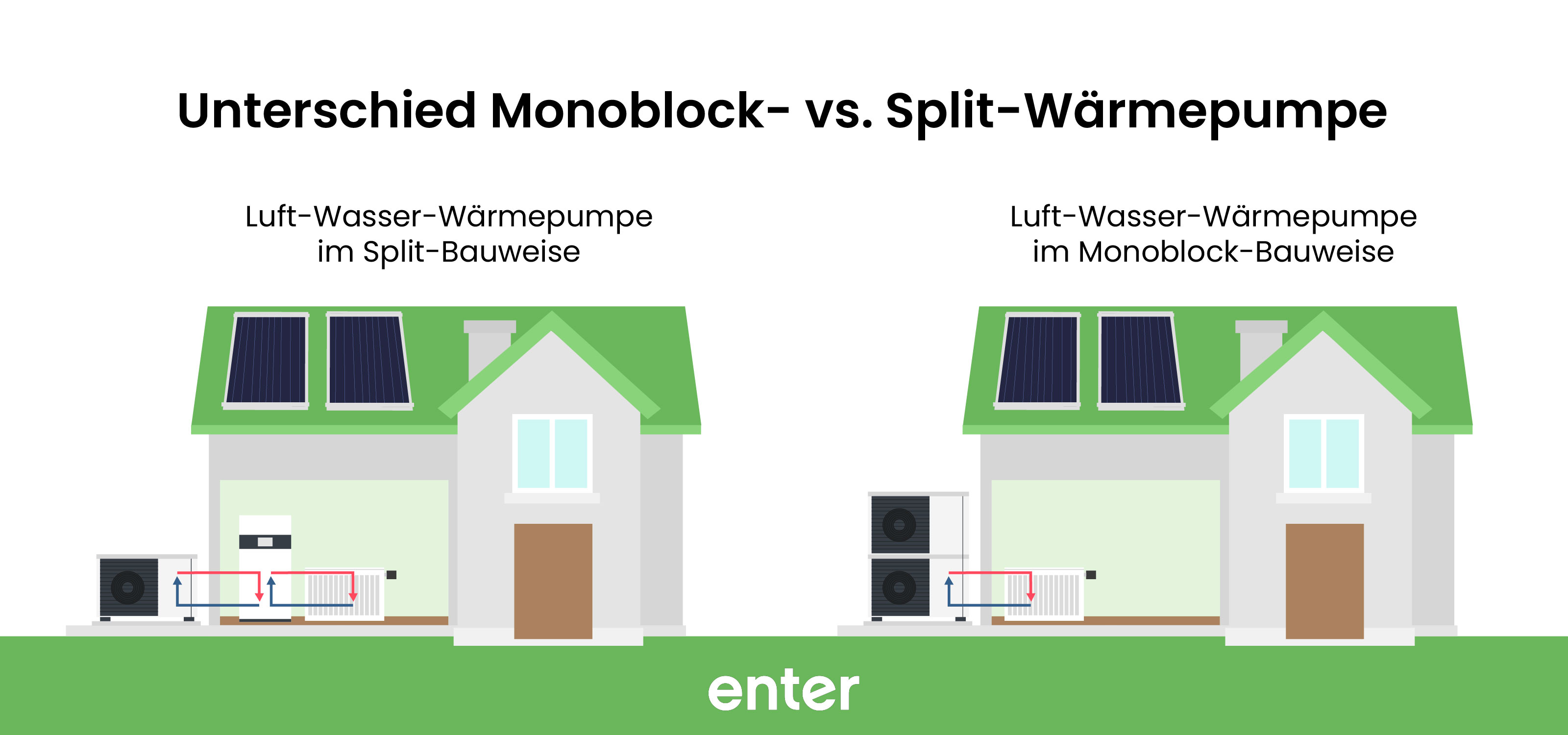

Wenn Sie sich für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe entscheiden, stehen Ihnen zwei Bauarten zur Auswahl: Split-Geräte und Monoblock-Systeme. Beide Technologien verfolgen das gleiche Prinzip – sie entziehen der Außenluft Energie – unterscheiden sich jedoch deutlich im Aufbau, in der Installation und den Anforderungen.

Bei einer Split-Wärmepumpe ist das System in zwei Einheiten aufgeteilt: Die Außeneinheit entzieht der Umgebungsluft Wärme und überträgt sie mittels eines Kältemittels an die Inneneinheit, wo sie an das Heizsystem abgegeben wird. Die Verbindung erfolgt über Kältemittelleitungen. Dadurch ist die Installation besonders flexibel, da sich die Geräte räumlich getrennt aufstellen lassen.

Bei einer Monoblock-Wärmepumpe sind alle Komponenten – inklusive Kältekreislauf – bereits komplett im Außengerät oder in einem kompakten Innengerät integriert. Die Wärmeübertragung erfolgt über normale Heizungsrohre mit Wasser oder einem Frostschutzgemisch – ohne direkten Zugang zum Kältemittelkreislauf.

Ob Monoblock oder Split: Die Wahl hängt von den baulichen Gegebenheiten, dem Platzangebot, den Schallanforderungen und dem gewünschten Installationsaufwand ab. Für viele Hausbesitzer ist die Monoblock-Wärmepumpe die erste Wahl, da sie durch die vereinfachte Installation schneller und günstiger umzusetzen ist

Wärmepumpe als Heizungsanlage: Für wen lohnt es sich?

Die Entscheidung für eine Wärmepumpe hängt von mehreren Faktoren ab. Die folgende Übersicht zeigt, für welche Gebäudetypen sich eine Wärmepumpe besonders lohnt:

Eignung nach Gebäudetyp

Ideale Voraussetzungen zusammengefasst:

- Gut gedämmtes Gebäude (U-Wert < 0,3 W/m²K)

- Niedertemperatur-Heizsystem (Fußboden- oder Wandheizung)

- Vorlauftemperaturen unter 55 °C

- Ausreichend Platz für Außengerät

- Stabile Stromversorgung vorhanden

Was kostet eine Wärmepumpe? Aktuelle Angebote und Kostenübersicht 2026

Die Gesamtkosten einer Wärmepumpe setzen sich aus Anschaffung, Installation und Betrieb zusammen. Mit staatlicher Förderung bis zu 70 % wird die Investition deutlich attraktiver.

Wärmepumpe Kosten im Vergleich

*Gerechnet mit typischem Wärmepumpenstrom-Tarif (ca. 23–28 ct/kWh, Stand 2025)

Kostenfaktoren auf einen Blick

Anschaffungskosten werden beeinflusst durch:

- Wärmepumpentyp: Luft-Wasser-Wärmepumpen sind meist am günstigsten, Wasser-Wasser-Wärmepumpen am teuersten.

- Leistung: Je größer das Haus, desto höher die benötigte Leistung.

- Erschließung: Bohrungen bei Erdwärme und Grundwasser erhöhen die Kosten.

- Installation: Komplexität der Heizungsanbindung ist entscheidend.

Betriebskosten können gesenkt werden durch:

- Gute Gebäudedämmung: Reduziert Heizlast um bis zu 50 %.

- Niedertemperatur-Heizsystem: Fußbodenheizung optimiert die Effizienz.

- Photovoltaik-Kombination: Eigenstrom senkt Stromkosten erheblich.

- Richtige Dimensionierung: Verhindert ineffizientes Takten.

Wärmepumpe Förderung 2026: Bis zu 70 % Zuschuss sichern

Die KfW-Heizungsförderung macht Wärmepumpen besonders attraktiv. Durch geschickte Kombination der Boni erhalten Sie bis zu 21.000 € Zuschuss.

Förderübersicht: Alle Boni im Überblick

Förderrechner: Was erhalte ich?

Beispiel 1: Standardfall

Situation: Gasheizungstausch, mittleres Einkommen, Luft-Wasser-WP

- Grundförderung: 30 %

- Geschwindigkeitsbonus: 20 %

- Gesamt: 50 % = 15.000 € bei 30.000 € Kosten

Beispiel 2: Maximalförderung

Situation: Öl-Heizungstausch, Einkommen unter 40.000 €, Luft-Wasser-WP

- Grundförderung: 30 %

- Geschwindigkeitsbonus: 20 %

- Effizienzbonus: 5 %

- Einkommensbonus: 30 %

- Gesamt: 70 % = x 9.000 € bei 30.000 € Kosten

Enter-Tipp: Wärmepumpe mit PV-Anlage kombinieren

Die Kombination einer Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage bietet eine besonders umweltfreundliche und wirtschaftliche Lösung für die Beheizung eines Gebäudes. Durch den Einsatz von Solarstrom, der von der eigenen PV-Anlage erzeugt wird, kann die Wärmepumpe fast vollständig autark betrieben werden, was die Betriebskosten weiter senkt und gleichzeitig den CO₂-Ausstoß minimiert.

Diese Kombination ermöglicht es, den Eigenverbrauch an Strom zu maximieren und die Abhängigkeit von externen Energieversorgern zu verringern, auch im Falle eines Blackouts (nur bei insel- und notstromfähigen Wechselrichter und Speicher).

.jpg)

Wärmepumpe kaufen: Vor- und Nachteile im Überblick

Die Entscheidung für eine Wärmepumpe sollte gut durchdacht sein. Diese Übersicht hilft bei der objektiven Bewertung aller Aspekte.

Vorteile von Wärmepumpen

Warum Wärmepumpen zukunftssicher sind:

- Keine fossilen Brennstoffe – unabhängig von Gas-/Ölpreisen

- Kombination mit Photovoltaik – nahezu kostenloser Betrieb möglich

- Erfüllung der 65%-EE-Pflicht seit 01.01.2024, zunächst nur für Neubauten in Neubaugebieten (Für Bestandsgebäude oder Neubauten außerhalb von Neubaugebieten greifen Pflichten i. d. R. nach kommunaler Wärmeplanung)

- Wertsteigerung der Immobilie durch moderne Heiztechnik

Herausforderungen bei Wärmepumpen

Wärmepumpe vs. Gas/Ölheizung

Im direkten Vergleich schneiden Wärmepumpen in den meisten Kategorien besser ab als fossile Heizsysteme:

Langfristig amortisieren sich die höheren Anschaffungskosten einer Wärmepumpe bereits nach 8–12 Jahren – bei steigenden Gas- und Ölpreisen sogar deutlich früher. Hinzu kommt: Wärmepumpen erfüllen die gesetzlichen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und sind damit zukunftssicher, während Gas- und Ölheizungen ab 2045 nicht mehr zulässig sind.

Wärmepumpe kaufen mit Enter: Rundum-sorglos-Paket

Enter ist Deutschlands größter Sanierungsvergleich und bietet Hausbesitzern den schnellsten, sichersten und günstigsten Einstieg in ihr Sanierungsprojekt mit transparenten Wärmepumpen-Angeboten zum besten Preis. Durch unseren Anbietervergleich erhalten Sie mehrere Angebote für Wärmepumpen von geprüften Fachbetrieben. Ihr Vorteil mit Enter: Erhalten Sie Wärmepumpen durchschnittlich 5.800 € günstiger durch unsere Marktplatz-Preise.

Unser Service auf einen Blick

- Kostenlose digitale Beratung – Expertenanalyse Ihrer Situation

- Anbietervergleich – Beste Preise von geprüften Handwerkern

- Förderantrag über KfW-Heizungsförderung – Maximale Fördersumme in 3 Werktagen sichern mit unserem Förderservice

- Heizlastberechnung – Optimale Dimensionierung garantiert

- Baubegleitung – Bis zur Förderauszahlung an Ihrer Seite

Durchschnittliche Projektdauer: 8–12 Wochen vom Erstgespräch bis zur fertigen Wärmepumpe. Jetzt kostenloses Angebot anfordern – in nur 2 Minuten zum individuellen Wärmepumpen-Angebot!

Häufig gestellte Fragen

Was kostet eine Wärmepumpe für ein 150 Quadratmeter Haus?

Für ein 150 m² Einfamilienhaus können Anschaffungskosten inklusive Installation wie folgt aussehen:

- Luft-Wasser-Wärmepumpe: 15.000–30.000 €

- Erdwärme-Wärmepumpe: 30.000–40.000 €

- Wasser-Wasser-Wärmepumpen: 20.000–40.000 €

- Nach 70 % KfW-Förderung: 6.000–12.000 € Eigenanteil

Hinweis: Die Kosten für eine Wärmepumpen-Heizung variieren je nach Art der Wärmepumpe und den baulichen Gegebenheiten. Die richtige Dimensionierung erfolgt über eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.

Welche Wärmepumpe sollte ich kaufen?

Die optimale Wahl wird durch eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ermittelt. Die passende Wärmepumpe hängt von Ihrem Gebäudezustand, Budget und den örtlichen Gegebenheiten ab:

- Neubau/gut gedämmter Altbau: Luft-Wasser-Wärmepumpe (günstig, einfache Installation)

- Unsanierter Altbau: Hochtemperatur-Wärmepumpe oder Hybridlösung

- Großes Grundstück: Erdwärme-Wärmepumpe (höchste Effizienz, niedrigste Betriebskosten)

- Viel Grundwasser vorhanden: Wasser-Wasser-Wärmepumpe (sehr effizient, genehmigungspflichtig)

- Nur Warmwasser: Brauchwasser-Wärmepumpe (kompakt, kostengünstig)

- Lärmempfindliche Nachbarn: Split-Wärmepumpe oder Erdwärmepumpe

Wo kann ich eine elektrische Wärmepumpe kaufen?

Elektrische Wärmepumpen können Sie über verschiedene Wege kaufen:

- Fachhandwerker & Heizungsbauer: Angebot inkl. fachgerechter Installation und Gewährleistung

- Enter: Mehrere Angebote von geprüften Fachbetrieben vergleichen und durchschnittlich 5.800 € sparen

- Hersteller-Fachpartner: Direkt über Marken wie Viessmann, Vaillant, Bosch oder Wolf

- Baumärkte & Online-Shops: Nur für erfahrene Installateure empfohlen – ohne fachgerechten Einbau erlischt oft die Garantie

Wärmepumpen sind komplexe Heizsysteme, bei denen die richtige Dimensionierung und Installation entscheidend für die Effizienz sind. Ein Komplettangebot mit Beratung, Installation und Förderservice ist meist die beste Wahl. Jetzt unverbindlich Wärmepumpen-Angebote vergleichen.

Kann ich eine Wärmepumpe mit normalen Heizkörpern betreiben?

Ja, aber mit Einschränkungen:

- Möglich bei: Gut gedämmten Häusern und großen Heizkörpern

- Optimal: Vorlauftemperatur unter 55 °C

- Alternative: Hochtemperatur-Wärmepumpe (bis 65 °C)

- Empfehlung: Hydraulischer Abgleich und größere Heizkörper nachrüsten

Unsere Enter-Experten prüfen kostenlos vor Ort, ob Ihre Heizkörper geeignet sind.

Was kostet eine Wärmepumpe an Strom im Monat?

Hier sind beispielhafte monatliche Stromkosten für ein 150 m² Haus:

- Luft-Wasser-Wärmepumpe: 40–50 €/Monat (ca. 2.400 kWh/Jahr)

- Erdwärme-Wärmepumpe: 25–35 €/Monat (ca. 1.600 kWh/Jahr)

- Mit Photovoltaik: 15–25 €/Monat (bei 50 % Eigenverbrauch)

Bei Strompreis 0,32 €/kWh und durchschnittlichem Heizverhalten.

Wie lange hält eine Wärmepumpe?

Die durchschnittliche Lebensdauer einer Wärmepumpe beträgt etwa 15 bis 25 Jahre. Regelmäßige Wartung und fachgerechte Installation können die Lebensdauer verlängern und die Effizienz der Anlage erhalten.

Wie weit darf die Wärmepumpe von der Heizung entfernt sein?

Die Entfernung der Wärmepumpe zur Heizung kann variieren, hängt jedoch von der Art der Installation ab. Bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, die im Freien aufgestellt werden, sollte die Entfernung zur Heizung möglichst gering gehalten werden, um Energieverluste zu minimieren. Eine Distanz von bis zu 10 Metern zwischen der Wärmepumpe und dem Heizsystem gilt in der Regel als unproblematisch.

Ist Heizen mit Wärmepumpe billiger als Gas?

Definitiv ja, hier ist eine Beispielrechnung:

- 20.000 kWh Wärmebedarf → Gas (Ø 11,3 ct/kWh) ≈ 2.262 €.

- Effiziente Wärmepumpe mit einer JAZ von 4 braucht 5.000 kWh Strom → bei 26,7 ct/kWh ≈ 1.337 €.

- Ersparnis ~41 % – je nach Haus, JAZ und Tarif können die Ersparnisse stärker oder schwächer ausfallen.

Wie vergleiche ich Wärmepumpen-Angebote richtig?

Achten Sie beim Vergleich von Wärmepumpen-Angeboten auf folgende Punkte:

- Komplettpreis: Sind Installation, Inbetriebnahme und hydraulischer Abgleich enthalten?

- Förderung eingerechnet: Wird die KfW-Förderung bereits abgezogen?

- Leistungsumfang: Heizlastberechnung, Planung, Baubegleitung inklusive?

- Garantie & Service: Wie lange gilt die Herstellergarantie?

Enter vergleicht aktuelle Wärmepumpen-Angebote automatisch und zeigt Ihnen auf einen Blick, welches Angebot das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Jetzt Angebote vergleichen.