Passive Kühlung: Haus ohne Klimaanlage umweltfreundlich kühlen

Die passive Kühlung ist besonders effektiv, wenn sie bereits bei der Planung einer Wärmepumpe mitgedacht wird. So nutzen Sie ein System sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen und maximieren die Effizienz.

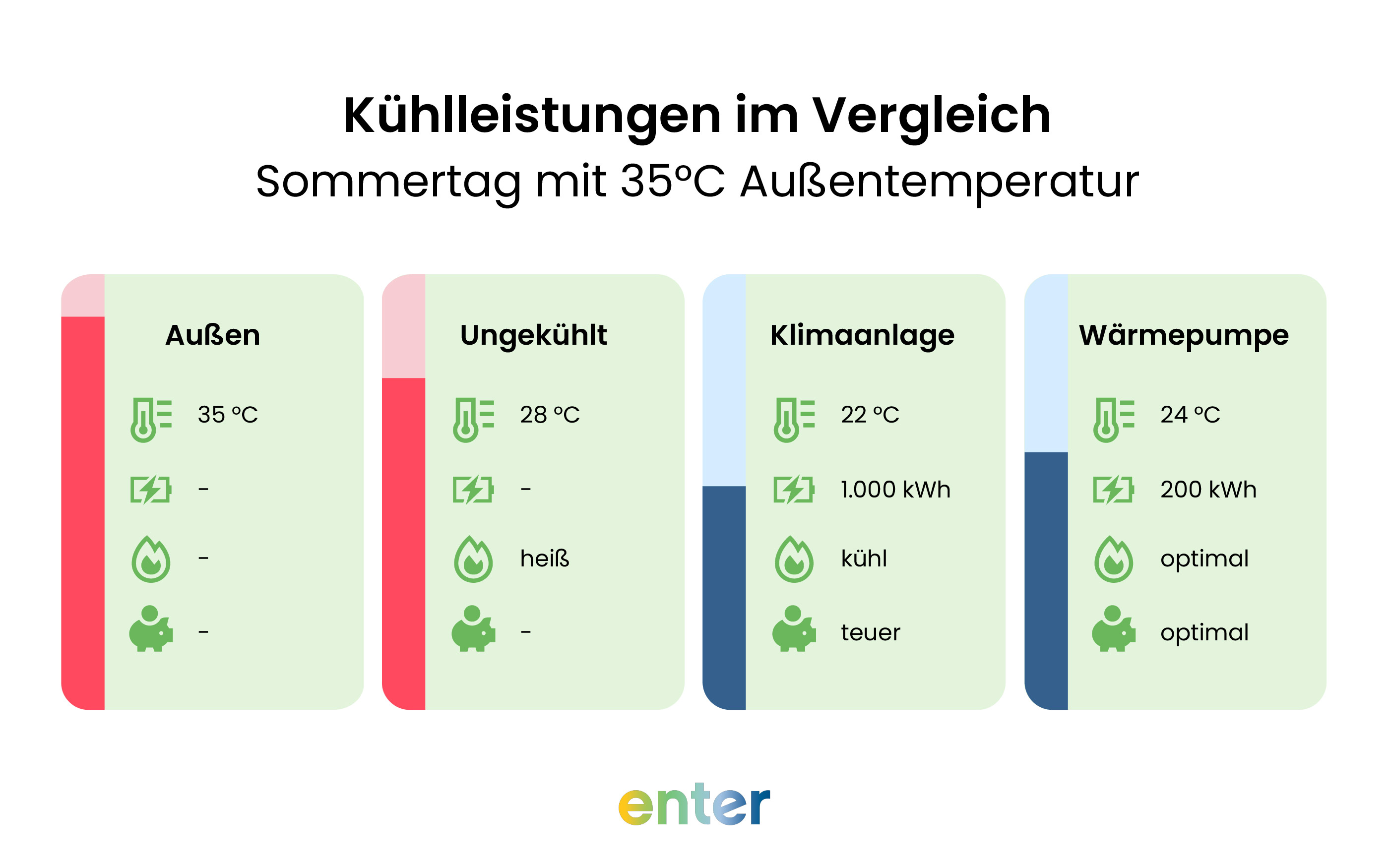

Während herkömmliche Klimaanlagen Ihre Stromrechnung explodieren lassen und die Umwelt belasten, bietet die passive Kühlung eine nachhaltige Alternative: Sie nutzt als Ersatz natürliche Quellen wie das Erdreich oder Grundwasser, um die Temperatur in Ihrem Haus zu senken und kann so Ihre Energiekosten für die Raumtemperierung um bis zu 80 % reduzieren. Wir zeigen Ihnen, woraus es bei dieser Art der Klimatisierung ankommt.

Das Thema kurz und kompakt

Was ist passive Kühlung?

Die passive Kühlung nutzt natürliche Quellen wie das Erdreich oder Grundwasser, um Wärme aus dem Haus abzuführen – ganz ohne energieintensive Kältekreisläufe. Sie werden auch als Wärmesenke bezeichnet. Das Grundprinzip basiert auf der simplen Physik der Wärmeübertragung: Warme Raumluft gibt ihre Energie über ein Kühlmedium an kältere Umgebungen ab. Diese natürlichen Temperaturunterschiede fungieren als Motor dieser Form der Gebäudekühlung.

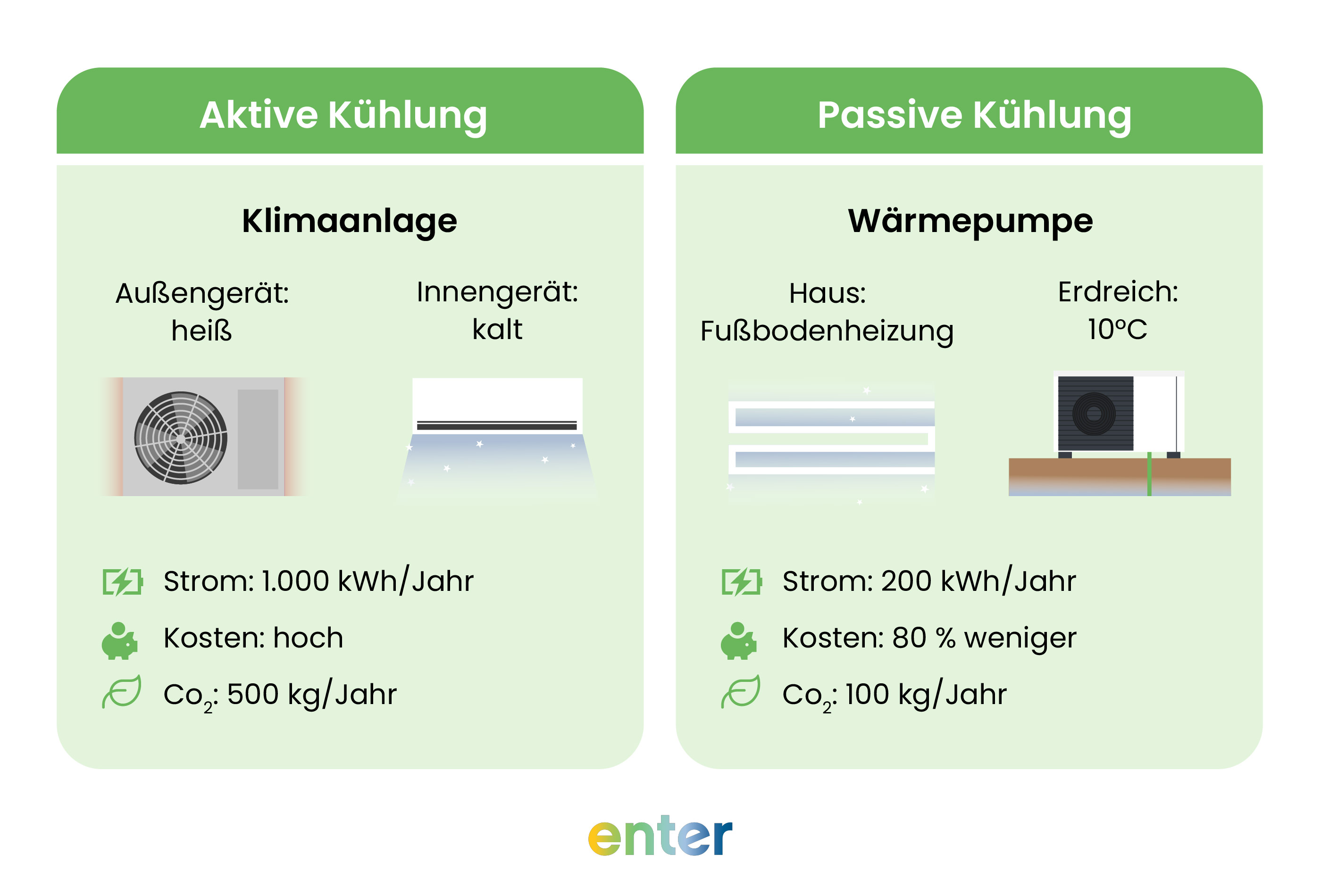

Aktive und passive Kühlung – die Unterschiede

Die Hauptunterschiede sind der Energieaufwand sowie das Kühlmedium. Wenn passive Systeme zum Einsatz kommen, benötigen diese lediglich Strom für die Umwälzpumpen und verbrauchen meist nur 200 bis 400 kWh pro Jahr. Damit können Sie mit durchschnittlichen Stromkosten zwischen 60 und 120 € jährlich rechnen und von einer Ersparnis von bis zu 90 % gegenüber konventionellen Klimaanlagen profitieren.

Während beispielsweise eine Klimaanlage oder andere aktive Geräte sofort auf maximale Leistung schalten können, arbeitet die passive Kühlung sanfter und benötigt mehr Zeit für spürbare Temperaturveränderungen. Aus diesem scheinbaren Nachteil der passiven Kühlung entstehen entscheidende Vorteile:

- Sie profitieren davon, dass keine störenden Luftströme oder Geräusche entstehen, und die Temperatur im Raum gleichmäßiger reguliert wird.

- Die passive Kühlung eignet sich besonders für die nachhaltige Alternative zur Klimaanlage, wenn Sie Ihr Haus umweltfreundlich kühlen möchten.

Eine Klimaanlage dagegen zählt zur Gruppe der aktiven Systeme und arbeitet mit einem Kältekreislauf und Verdichter, der elektrisch angetrieben wird. Es gibt sie als festverbaute oder mobile Geräte. Sie verbrauchen durchschnittlich zwischen 2.000 und 4.000 kWh pro Jahr für ein Einfamilienhaus – das entspricht jährlichen Stromkosten von 600 bis 1.200 €.

Mit passiver Kühlung Haus gegen Wärme wappnen

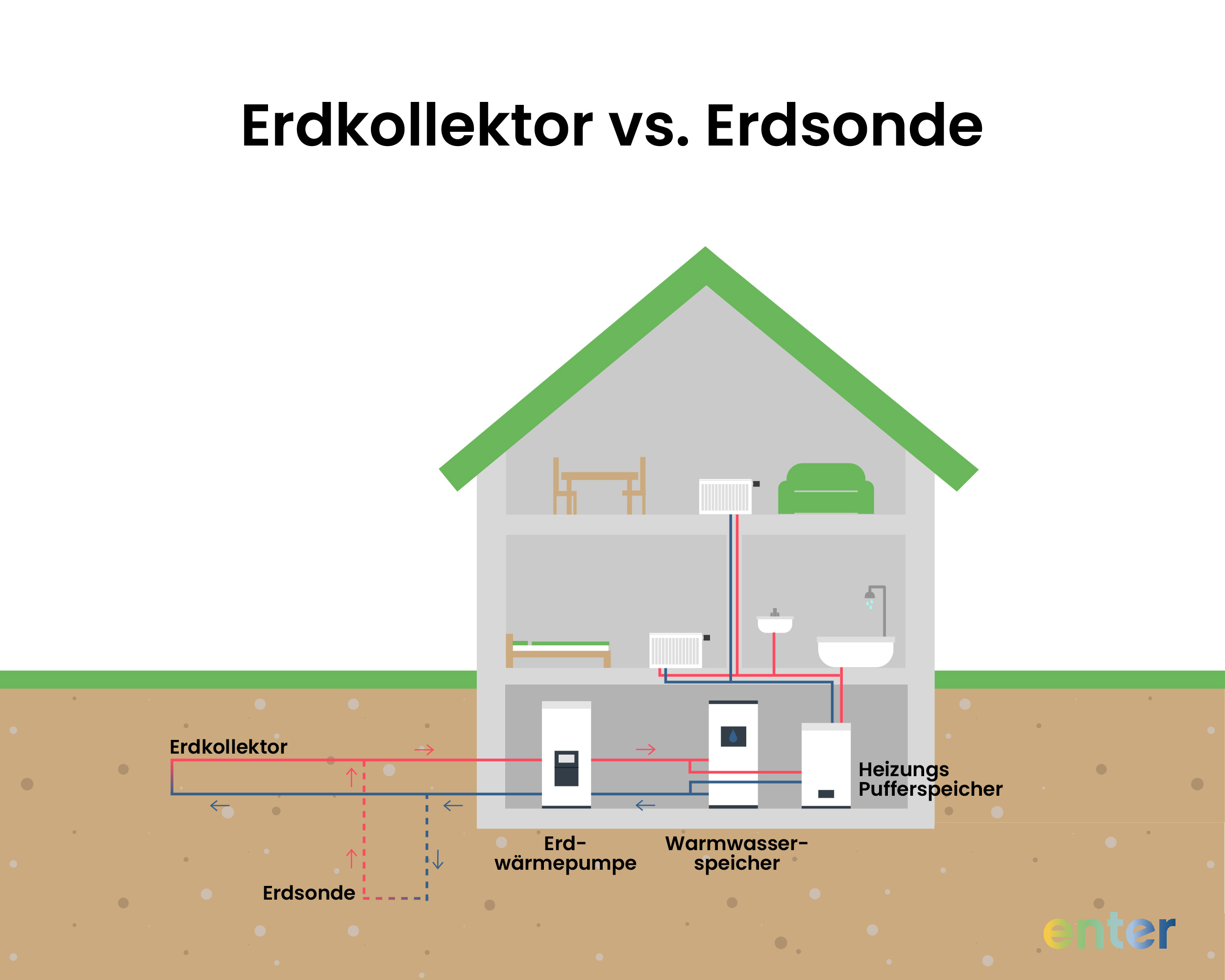

Der Kühlprozess der passiven Kühlung hängt vom Typ der Heizung ab. Bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe nutzt das System die natürlichen Temperaturunterschiede zwischen Innenräumen und Erdreich: Warme Raumluft gibt ihre Energie über ein Kühlmedium (die Sole) an das kühlere Erdreich ab – das Erdreich dient dabei als natürliche Wärmesenke.

So funktioniert der Kreislauf im Detail:

- Kühlwasser zirkuliert durch die Flächenheizung im Haus und nimmt dabei Wärme aus den Innenräumen auf.

- Anschließend transportiert das System diese Energie zur Wärmepumpe, wo sie über die Erdsonden oder Flächenkollektoren an den kühleren Boden abgegeben wird.

Jetzt Kühlsystem-Angebote vergleichen und sparen

Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass der Verdichter der Wärmepumpe nicht arbeiten muss – nur die Umwälzpumpen benötigen Strom. Bei Luft-Luft-Wärmepumpen hingegen ist passive Kühlung nur bedingt möglich, da diese Systeme die Außenluft als Wärmequelle nutzen und bei hohen Sommertemperaturen weniger effektiv sind.

Alternative Systeme zur Wärmepumpe: Ein Erdluftbrunnen nutzt die konstant niedrigen Temperaturen des Erdreichs in 1,5 bis 3 Metern Tiefe, um Frischluft vorzukühlen. Die Verdunstungskühlung funktioniert nach dem Prinzip der adiabatischen Kühlung: Wasser verdunstet und entzieht der Umgebungsluft dabei Wärme.

Verteilung der Wärme im Haus

Insbesondere wenn Flächenheizungen im Einsatz sind, lohnt sich das passive Kühlen, da die große Heizungsfläche auch als Kühlfläche fungieren kann. Das Kühlwasser zirkuliert bei Temperaturen zwischen 16 und 18 °C durch die Rohrleitungen – deutlich wärmer als bei aktiven Klimaanlagen, aber ausreichend für eine angenehme Innentemperatur. Herkömmliche Heizkörper sind für die passive Kühlung weniger geeignet, da ihre geringe Oberfläche nur eine minimale Kühlwirkung erzielt.

Passive Kühlung – darauf sollten Sie achten

Für die Installation benötigen Sie eine bestehende oder neue Flächenheizung sowie Erdkollektoren oder Erdsonden. Die Bohrtiefe für Erdsonden liegt je nach örtlichen Gegebenheiten zwischen 50 und 150 m. Für eine Wohnfläche von 140 m² benötigt eine Wärmepumpe in der Regel etwa 10 kW Heizleistung.

Hinweise zur Tabelle:

- Temperaturreduktion bei Verdunstungskühlung abhängig von Luftfeuchtigkeit.

- Betriebskosten basieren auf durchschnittlicher Nutzung (140 m² Wohnfläche).

- Enter sichert bis zu 5.000 € Ersparnis bei Wärmepumpen + bis zu 70 % Förderung.

- Zusätzliche Fördermöglichkeiten können die Kosten weiter reduzieren.

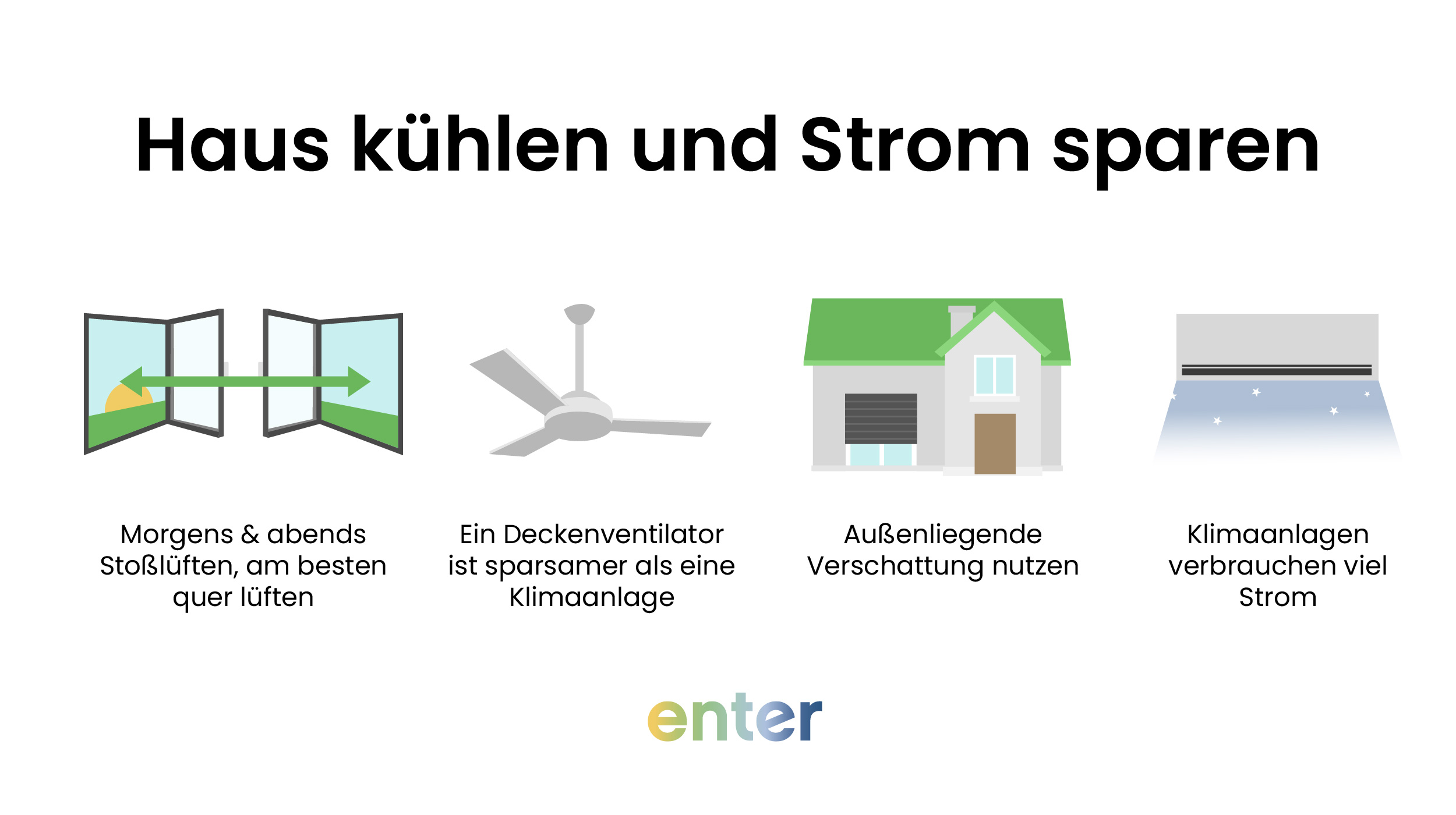

Sie können auch mit einigen weiteren, einfachen Maßnahmen, zum Kühlen Ihrer Innenräume beitragen:

Technische Voraussetzungen für passive Kühlung

Eine funktionierende passive Kühlung stellt spezielle Anforderungen an die Gebäudetechnik. Die wichtigste Voraussetzung ist eine bestehende Flächenheizung wie Fußboden-, Wand- oder Deckenheizung. Wir zeigen Ihnen, welche Systeme welche Leistung beim Kühlen durchschnittlich erbringen können:

Zusätzlich benötigt das System eine verfügbare Wärmesenke – meist das Erdreich oder Grundwasser. Eine gute Gebäudedämmung ist ebenfalls entscheidend, um die Kühlleistung zu maximieren und Kondensationsprobleme zu vermeiden. Besonders wichtig ist die Berücksichtigung des Taupunktes: Die Oberflächentemperatur der Kühlflächen muss stets über der Taupunkttemperatur der Raumluft liegen, um Kondenswasserbildung zu verhindern.

Bauliche Gegebenheiten

Die baulichen Voraussetzungen variieren je nach gewähltem System. Die Raumaufteilung sollte eine gleichmäßige Verteilung der Kühlflächen ermöglichen, um den optimalen Kühleffekt zu schaffen. Bei Wärmepumpen beispielsweise müssen Sie auf den Standort sowie den Abstand zum Nachbarn achten.

Für erdgekoppelte Systeme sind der Grundwasserspiegel und die Bodenbeschaffenheit entscheidende Faktoren. Lehmige oder sandige Böden mit guter Wärmeleitfähigkeit sind ideal, während felsiger Untergrund die Installation erschwert. Der erforderliche Platzbedarf für die Anlagentechnik – vom Wärmepumpenstandort bis zu den Verteilerkreisen – muss frühzeitig eingeplant werden. Nicht alle Grundstücke eignen sich für jedes System, weshalb eine professionelle Standortprüfung unerlässlich ist.

Enter löst diese Herausforderung durch eine kostenlose Vor-Ort-Beratung. Unsere Experten prüfen alle technischen und baulichen Voraussetzungen direkt bei Ihnen zu Hause und entwickeln die optimale Lösung für Ihre individuelle Situation.

Kosten der passiven Kühlung

Die Investitionskosten für passive Systeme variieren je nach gewählter Technologie erheblich. Eine Wärmepumpe mit Kühlfunktion inklusive Erdsondenbohrung und Installation kostet zwischen 20.000 und 25.000 €. Diese hohe Anfangsinvestition amortisiert sich jedoch durch die doppelte Nutzung zum Heizen und Kühlen sowie die hohen Fördersätze.

Erdluftbrunnen sind mit etwa 2.700 € deutlich günstiger, bieten aber auch eine geringere Leistung. Verdunstungskühlungsanlagen schlagen mit 500 bis 5.000 € zu Buche, abhängig von der Gebäudegröße und dem gewünschten Automatisierungsgrad. Latentwärmespeicher kosten zwischen 900 und 4.500 € und eignen sich besonders für die Nachrüstung in bestehenden Gebäuden.

Betriebskosten und Amortisation

Der große Vorteil passiver Gebäudekühlung zeigt sich in den niedrigen Betriebskosten. Während herkömmliche Klimaanlagen 500 bis 1.500 € jährlich an Stromkosten verursachen, benötigen passive Systeme nur Energie für die Umwälzpumpen – etwa 50 bis 150 € pro Jahr.

Bei einer Wärmepumpe mit Kühlfunktion liegen die jährlichen Stromkosten bei 200 bis 400 €, da das System auch zum Heizen genutzt wird. Die Wartungskosten sind mit 100 bis 200 € jährlich ebenfalls gering. Durch die Energieeinsparungen von durchschnittlich 800 bis 1.200 € pro Jahr amortisiert sich die Investition nach 7 bis 10 Jahren, bei einer Wärmepumpe oft schon nach 5 bis 7 Jahren durch die Doppelnutzung.

Fördermöglichkeiten

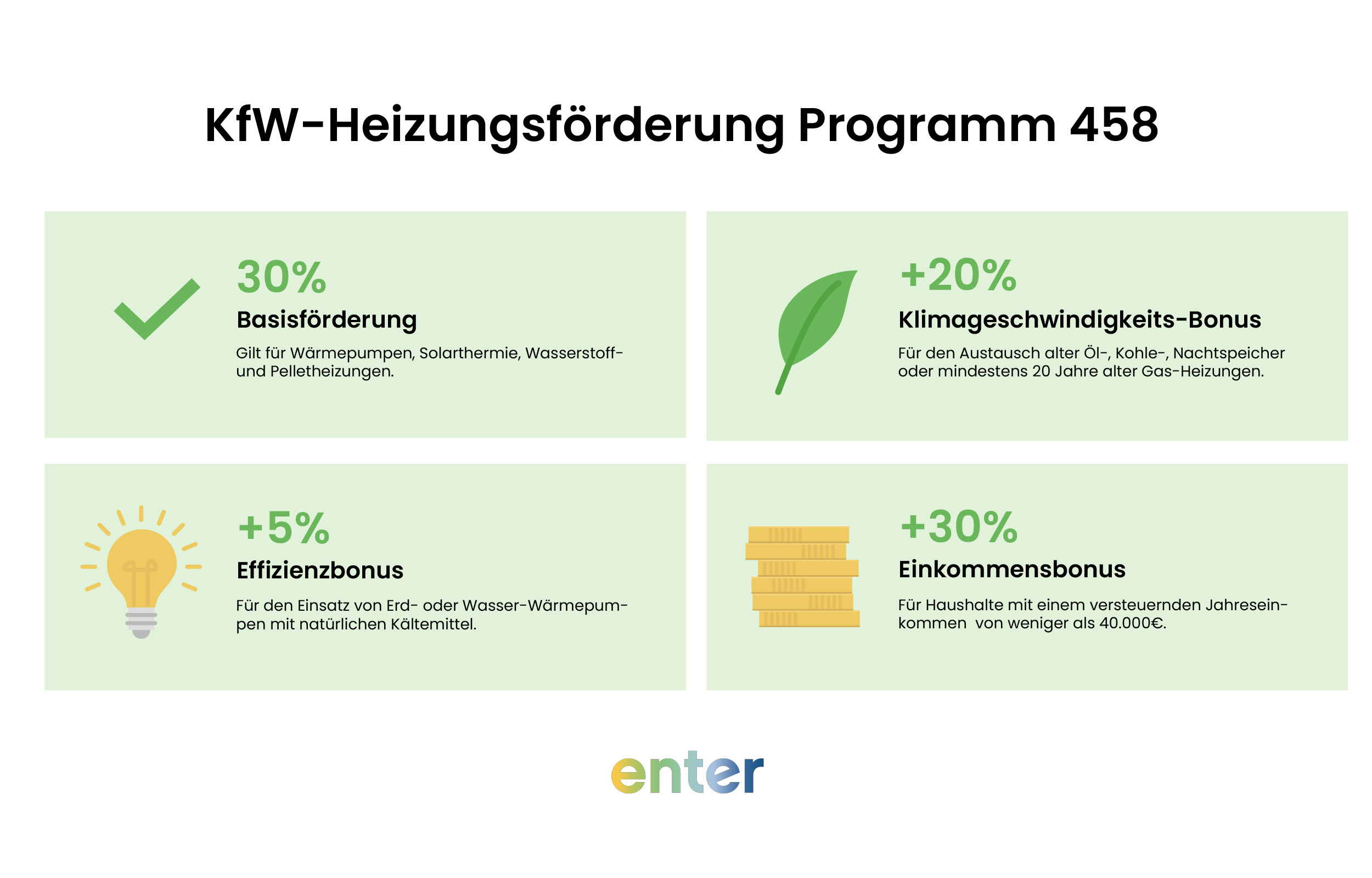

Passive Kühlsysteme profitieren von umfangreichen Förderprogrammen. Die KfW-Heizungsförderung unterstützt Wärmepumpen mit Kühlfunktion mit bis zu 70 % der förderfähigen Kosten (bei maximal 30.000 €). Das entspricht einem maximalen Zuschuss von 21.000 € pro Wohneinheit.

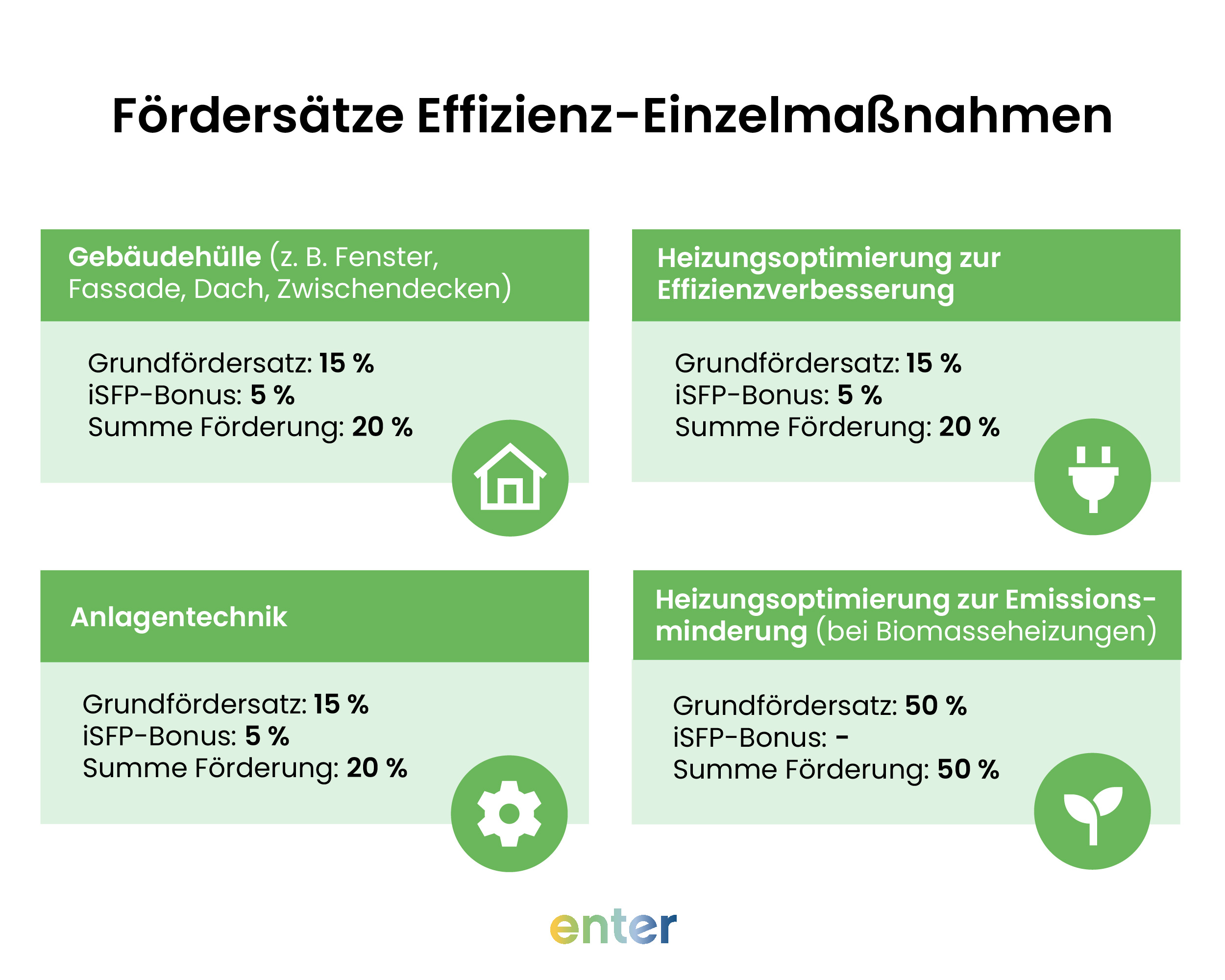

Zusätzlich fördert das BAFA Einzelmaßnahmen an der Gebäudehülle wie verbesserte Dämmung mit 15 bis 20 %, was die Effizienz passiver Kühlung steigert.

Passive Kühlung planen und umsetzen

Die erfolgreiche Umsetzung einer passiven Kühlung beginnt mit einer professionellen Kühllastberechnung durch qualifizierte Energieexperten. Dabei werden die spezifischen Eigenschaften Ihres Gebäudes analysiert – von der Fassadendämmung über die Fensterflächen bis hin zur Raumaufteilung.

Diese detaillierte Analyse ist entscheidend, um das optimale Kühlsystem für Ihre Bedürfnisse zu identifizieren. Ein Erdluftbrunnen eignet sich beispielsweise hervorragend für gut gedämmte Neubauten, während bei älteren Gebäuden eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion die bessere Wahl darstellt. Die Integration in bestehende Gebäudetechnik, insbesondere in vorhandene Flächenheizungssysteme, muss frühzeitig mitgedacht werden, um spätere kostspielige Nachrüstungen zu vermeiden.

Betrieb und Wartung

Die optimale Einstellung und Regelung Ihrer passiven Kühlanlage sind entscheidend für maximale Effizienz. Moderne Regelungstechnik sorgt dafür, dass das System automatisch zwischen Heiz- und Kühlbetrieb wechselt und dabei die Raumtemperaturen präzise hält.

Regelmäßige Wartungsintervalle – meist jährlich – umfassen die Überprüfung der Umwälzpumpen, die Kontrolle der Wärmetauscher und bei Wärmepumpen die Wartung. Die kontinuierliche Optimierung durch Fachbetriebe kann die Kühlleistung um bis zu 20 % steigern und die Lebensdauer der Anlage deutlich verlängern. Enter begleitet Sie auch nach der Installation und vermittelt Ihnen bei Bedarf qualifizierte Wartungsbetriebe aus der Region.

Fazit: Passive Kühlung Haus als nachhaltige Alternative

Die passive Kühlung bietet Hausbesitzern eine umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Klimaanlagen. Hier punkten Wärmepumpen mit Komfort, denn sie eignen sich zum Kühlen im Sommer als auch zum Heizen im Winter. Durch die nachhaltige Nutzung natürlicher Wärmesenken wie Erdreich oder Grundwasser lassen sich ein Großteil der Kühlkosten einsparen, ohne dabei Komforteinbußen hinnehmen zu müssen.

Der entscheidende Vorteil liegt in der Nachhaltigkeit: Während herkömmliche Klimaanlagen energiehungrige Verdichter benötigen und schädliche Kältemittel verwenden, kommt die passive Kühlung mit minimalem Stromverbrauch aus – nur für die Umwälzpumpen. Das reduziert nicht nur die Betriebskosten erheblich, sondern schont auch die Umwelt durch deutlich geringere CO₂-Emissionen.

Die Investition in ein passives Kühlsystem amortisiert sich bereits nach wenigen Jahren. Kombiniert mit der richtigen Dämmung gegen Sommerhitze und weiteren natürlichen Kühlmethoden entstehen optimale Voraussetzungen für ein ganzjährig komfortables Raumklima. Enter begleitet Sie von der ersten Idee bis zur fertigen Umsetzung – transparent, günstig und stressfrei. Sichern Sie sich bis zu 5.000 € Ersparnis bei Wärmepumpen und bis zu 70 % staatliche Förderung.

Ehepaar Graß aus Brandenburg

Sparen jetzt 2.100 € Energiekosten/Jahr

83 % weniger Primärenergiebedarf

Baujahr 1989 | Wohnfläche 188 m²

Ölheizung von 1990

Liese & Arend aus Berlin

Sparen jetzt 1.650 € Energiekosten/Jahr

81 % weniger Primärenergiebedarf

Baujahr 1935 | Wohnfläche 113 m²

Ölheizung von 2003

FAQ

Wie effektiv ist passive Kühlung im Haus bei sehr hohen Außentemperaturen im Sommer?

Die passive Kühlung erreicht ihre höchste Effizienz bei moderaten Außentemperaturen und kann auch bei Sommerhitze über 30 °C noch zuverlässig funktionieren. Allerdings nimmt die Kühlleistung bei extremen Temperaturen ab, da sich die natürlichen Wärmesenken wie das Erdreich langsam erwärmen.

Kann ich meine bestehende Heizung für die passive Kühlung nutzen?

Ja, wenn Sie in Ihrem Haus schon Fußboden-, Wand oder Deckenheizung verwenden, können Sie diese Möglichkeiten nutzen, um die Innentemperaturen zu senken. Voraussetzung ist eine Wärmepumpe mit Kühlfunktion, die an Ihr vorhandenes Heizsystem angeschlossen werden kann.

Welche Förderungen gibt es für passive Kühlsysteme?

Für Wärmepumpen mit Kühlfunktion können Sie die KfW-Heizungsförderung von bis zu 70 % nutzen, bestehend aus 30 % Grundförderung, 20 % Klima-Geschwindigkeitsbonus und bei entsprechendem Einkommen zusätzlich 30 % Einkommensbonus. Auch Effizienz- und Emissionsboni sind möglich. Zusätzliche Maßnahmen wie Dämmung oder Fensteraustausch werden über die BAFA-Einzelmaßnahmenförderung mit bis zu 20 % bezuschusst.

-p-800.jpg)

Was lohnt sich wirklich?

Wofür gibt es Fördermittel?

27 Seiten kompaktes Wissen

.jpg)

Was lohnt sich wirklich?

Wofür gibt es Fördermittel?

27 Seiten kompaktes Wissen

.svg)