Wärmepumpe Mehrfamilienhaus: Überblick, Kosten & Förderung 2026

Steigende Energiepreise und neue Klimavorgaben machen den Umstieg auf eine Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus immer attraktiver. Moderne Systeme arbeiten effizient, senken die Heizkosten und werden mit hohen Förderungen vom Staat unterstützt.

Die Heizkosten explodieren, CO₂-Abgaben steigen – und Ihr Mehrfamilienhaus heizt noch mit Gas oder Öl? Während fossile Energieträger immer teurer werden, macht der Staat Eigentümern ein außergewöhnliches Angebot: Bis zu 70 % Förderung für den Umstieg auf eine moderne Wärmepumpe. Das bedeutet: Bei einer 60.000 € Investition zahlen Sie im besten Fall nur 18.000 € selbst – und sparen danach Jahr für Jahr bei den Betriebskosten.

Das Thema kurz und kompakt

Sind Wärmepumpen für Mehrfamilienhäuser geeignet?

Wärmepumpen sind auch im Mehrfamilienhaus eine beliebte Heizlösung. Moderne Anlagen versorgen ganze Gebäude zuverlässig mit Wärme, senken die Energiekosten deutlich und reduzieren die CO₂-Emissionen nachhaltig. Ob im Neubau oder im sanierten Altbau – mit einer fachgerechten Planung und passenden Systemkomponenten lässt sich nahezu jedes Mehrfamilienhaus mit einer Wärmepumpe betreiben.

Die Technologie nutzt Umweltenergie aus Luft, Erdreich oder Grundwasser und wandelt sie mithilfe von Strom in Heizwärme um. Dank dieser nachhaltigen Energiequelle machen Sie sich unabhängiger von fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl und sichern sich langfristig stabile Heizkosten.

Für die erfolgreiche Umsetzung zählen drei Voraussetzungen:

- Gute Gebäudedämmung und ein geeignetes Heizsystem: Flächenheizungen oder Niedertemperatur-Heizkörper erhöhen die Effizienz.

- Richtige Auslegung der Leistung: Der Wärmebedarf des gesamten Gebäudes muss präzise berechnet werden – insbesondere bei größeren Wohnanlagen.

- Ausreichend Platz für Technik: Zentrale Anlagen benötigen Aufstellflächen für Außeneinheiten, Speicher und Verteiltechnik.

Eine Wärmepumpe lohnt sich vor allem dann, wenn sie Teil eines integrierten Energiekonzepts ist. In Kombination mit einer PV-Anlage und einem speziellen Wärmepumpen-Stromtarif sinken die laufenden Kosten nochmals deutlich.

.jpg)

Laut Berechnungen des Bundesverbands Wärmepumpe e.V. (BWP) kann ein neu errichtetes Wohngebäude mit einer modernen Wärmepumpe problemlos die Energieeffizienzklasse A++ oder sogar A+++ erreichen.

Welche Wärmepumpenart eignet sich für ein Mehrfamilienhaus?

Für Mehrfamilienhäuser kommen grundsätzlich dieselben Wärmepumpenarten infrage wie für Einfamilienhäuser – sie müssen jedoch leistungsstärker ausgelegt und auf die zentrale Wärmeverteilung abgestimmt werden. Entscheidend sind die örtlichen Gegebenheiten, der Platzbedarf und die energetische Qualität des Gebäudes.

Zentrale Systeme

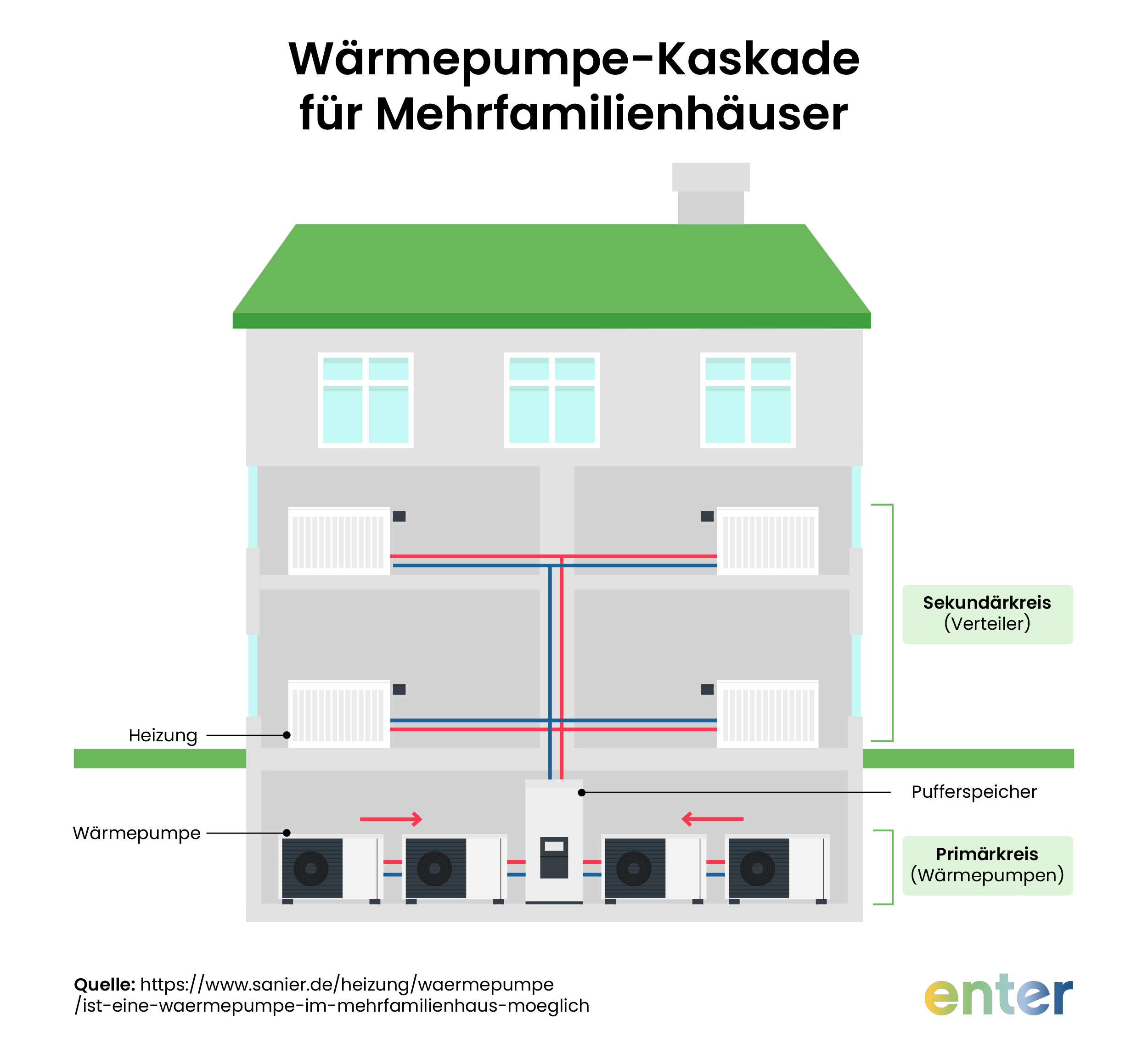

Bei zentralen Lösungen versorgt eine große Wärmepumpe oder eine Kaskade aus mehreren Geräten das gesamte Gebäude mit Heizwärme und Warmwasser. Dieses Konzept ist ideal für Neubauten oder sanierte Mehrfamilienhäuser, die über ein gemeinsames Heizsystem verfügen.

Vorteile:

- hohe Effizienz durch zentrale Steuerung

- geringerer Wartungsaufwand

- einfache Kombination mit PV-Anlage und Stromzählerkonzept

Nachteile:

- höherer Platzbedarf im Technikraum oder Außenbereich

- komplexere Planung bei bestehenden Rohrsystemen

Dezentrale Systeme

Alternativ kann jede Wohnung mit einer eigenen kleinen Wärmepumpe ausgestattet werden – ähnlich wie bei einer Etagenheizung. Diese Variante ist besonders interessant für Wohnungseigentümergemeinschaften, die unabhängig voneinander investieren möchten, und wird in der Regel mit Luft-Luft-Systemen oder kleinen Splitwärmepumpen umgesetzt.

Vorteile:

- individuelle Verbrauchsabrechnung

- keine zentrale Technikfläche nötig

- flexible Nachrüstung bei Sanierungen

Nachteile:

- höhere Gesamtkosten durch mehrere Geräte

- begrenzte Effizienz bei kleinen Einheiten

Systemvergleich im Überblick

Besonderheiten bei Altbauten

Eine Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus-Altbau stellt besondere Anforderungen für Planung und Technik dar. Alte Heizsysteme sind oft auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt und nicht optimal gedämmt. Dennoch lässt sich die Wärmepumpe auch hier effizient einsetzen – mit der richtigen Vorbereitung.

Eine wichtige Voraussetzung ist eine möglichst gute Dämmung. Sie reduziert den Wärmeverlust und sorgt dafür, dass die Wärmepumpe mit niedrigeren Temperaturen arbeiten kann. Wenn eine umfassende Sanierung nicht sofort möglich ist, helfen Teilsanierungen wie:

Für unsanierte Gebäude kommen besonders Hochtemperatur-Wärmepumpen infrage. Sie erreichen Vorlauftemperaturen bis zu 70 °C und können so bestehende Radiatoren weiter nutzen. In Kombination mit einem Hybrid-System – etwa einer Gas- oder Ölheizung als Spitzenlastkessel – lässt sich auch ein größerer Wärmebedarf abdecken.

Viele Eigentümer entscheiden sich zudem für eine Kombination mit einer PV-Anlage, um den Stromverbrauch der Wärmepumpe teilweise selbst zu decken. Dadurch sinken die laufenden Energiekosten, und das Gebäude erfüllt leichter die aktuellen CO₂-Vorgaben.

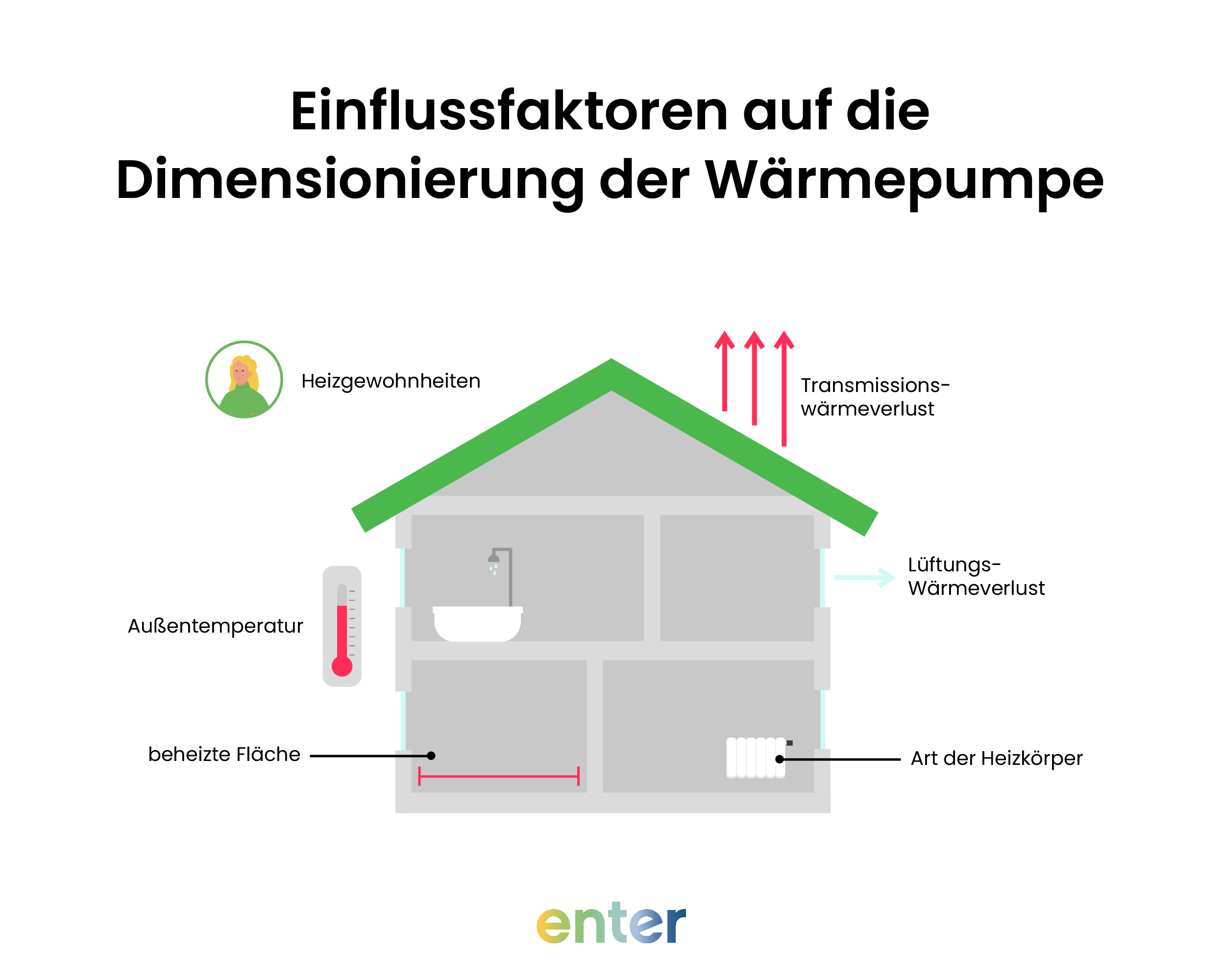

Größe und Leistung für Wärmepumpen im Mehrfamilienhaus

Die richtige Dimensionierung ist entscheidend, damit eine Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus effizient arbeitet. Eine zu kleine Anlage deckt den Wärmebedarf nicht vollständig ab – eine zu große arbeitet ineffizient und verursacht unnötig hohe Kosten. Deshalb muss die Leistung exakt auf die Gebäudefläche, den Dämmstandard und den Warmwasserbedarf abgestimmt werden.

Im Durchschnitt benötigen Mehrfamilienhäuser etwa 35 bis 60 Watt Heizleistung pro Quadratmeter Wohnfläche. Für ein Gebäude mit sechs Wohneinheiten ergibt sich daraus meist eine Gesamtleistung von 25 bis 40 Kilowatt (kW). Diese Werte dienen als Orientierung, die exakte Auslegung sollte immer durch eine Fachplanung erfolgen.

Zentrale Wärmepumpensysteme können bei größeren Gebäuden in Kaskaden betrieben werden. Dabei werden mehrere Geräte miteinander kombiniert, die sich automatisch an den tatsächlichen Wärmebedarf anpassen. Das erhöht die Betriebssicherheit und verbessert die Effizienz bei Teillastbetrieb.

Für Mehrfamilienhäuser ist zudem ein ausreichend großer Pufferspeicher wichtig. Er gleicht Lastspitzen aus, sorgt für gleichmäßige Laufzeiten der Wärmepumpe und erhöht die Lebensdauer der Anlage. Auch die Trinkwarmwasserbereitung muss separat berücksichtigt werden – insbesondere bei zentraler Versorgung über Zirkulationssysteme.

Ein professionelles Wärmelastgutachten bildet die Grundlage jeder Planung. Nur wenn die Wärmepumpe genau auf das Gebäude abgestimmt ist, lassen sich niedrige Heizkosten und eine hohe Effizienz erreichen.

Was kostet eine Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus?

Die Kosten einer Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus hängen stark von der Gebäudegröße, der Art der Wärmepumpe, dem energetischen Zustand und dem Installationsaufwand ab. Bei einer typischen Größe (etwa 4 bis 6 Wohneinheiten) liegen die Kosten meist zwischen 35.000 und 60.000 €, abhängig von Gebäudetyp, Wärmequelle und Ausführung. Höhere Beträge bis 180.000 € können bei sehr großen Häusern oder besonders aufwändigen Erdwärmesystemen entstehen.

Die Betriebskosten liegen im Bereich von 1.500 bis 5.000 € jährlich, stark abhängig von Effizienz, Nutzung und Strompreisen.

Den größten Anteil bilden die Anschaffungskosten für das Gerät selbst, die Erschließung der Wärmequelle (z. B. Bohrungen bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe) sowie die Anpassung der bestehenden Heizungs- und Speichertechnik.

Eine genaue Planungs- und Kostenschätzung sollte immer individuell durch Fachbetriebe erfolgen, idealerweise im Rahmen einer umfassenden energetischen Bestandsaufnahme und Wärmelastberechnung. Unsere Wärmepumpen-Experten beraten Sie kostenlos in einem Video-Gespräch und sichern Ihnen das beste Preis-Leistung-Verhältnis.

Investitionskosten nach Systemtyp

Im Vergleich zu fossilen Heizsystemen sind die Investitionskosten höher, dafür sinken die Betriebskosten deutlich. Der durchschnittliche Stromverbrauch einer zentralen Wärmepumpe liegt – je nach Gebäudegröße – zwischen 10.000 und 25.000 kWh pro Jahr. Mit einem PV-Anlage-gestützten Stromtarif lassen sich die Energiekosten spürbar senken.

Zusätzliche Nebenkosten

Neben der Wärmepumpe selbst fallen weitere Kosten an – etwa für hydraulischen Abgleich, Wärmespeicher, Anpassungen der Heizkreise und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen bei Außenaufstellung.

Langfristig sind Wärmepumpen im Mehrfamilienhaus jedoch wirtschaftlich: Dank niedriger Betriebskosten, steigender Energiepreise für Gas und Öl sowie umfangreicher Förderprogramme amortisieren sich viele Anlagen innerhalb von 10 bis 15 Jahren.

Förderungen für Wärmepumpen im Mehrfamilienhaus: Bis zu 70 % Zuschuss sichern

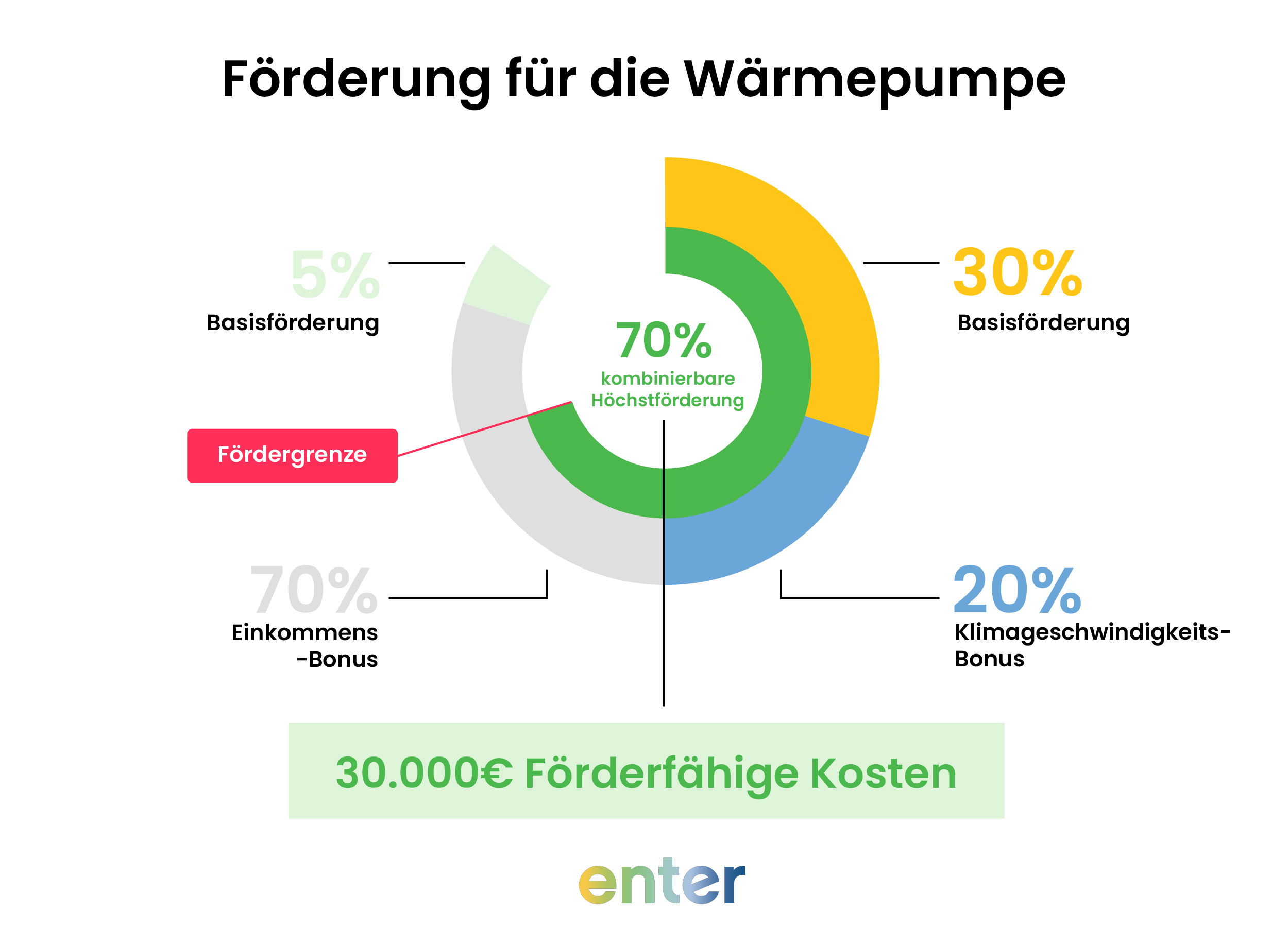

Die Bundesregierung unterstützt den Einbau einer Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und der KfW-Heizungsförderung. Dadurch können Eigentümer, Hausverwaltungen und Vermieter einen erheblichen Teil der Investitionskosten sparen – in vielen Fällen bis zu 70 % Zuschuss.

KfW-Zuschussförderung (458)

Für den Heizungstausch gilt seit 2024 die neue BEG Einzelmaßnahmen (BEG EM) ausgeführt durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Förderfähig sind zentrale und dezentrale Systeme, die eine alte Öl-, Gas- oder Nachtspeicherheizung ersetzen.

Die Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Für vermietete Mehrfamilienhäuser gilt: Der Klimabonus kann auch dann genutzt werden, wenn die Heizung auf erneuerbare Energien umgestellt wird und die Maßnahme den CO₂-Ausstoß deutlich reduziert.

Förderkredite über die KfW

Zusätzlich bietet die KfW zinsgünstige Kredite mit Tilgungszuschüssen an. Diese sind besonders interessant, wenn eine umfassende Sanierung oder eine Kombination mehrerer Maßnahmen (z. B. Dämmung + Wärmepumpe + PV-Anlage) geplant ist.

Sichern Sie sich mit Enter die maximale Förderhöhe sowie durchschnittlich 5.800 € Ersparnis für Ihre Wärmepumpe. Durch unseren Angebotsvergleich und die kostenlose Video-Beratung sichern Sie sich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Kombination aus BEG-Zuschuss, KfW-Kredit und PV-Anlage ermöglicht es, die hohen Anfangsinvestitionen spürbar zu reduzieren und langfristig von niedrigen Energiekosten zu profitieren.

Welche Herausforderungen gibt es bei einer Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus?

Der Einbau einer Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus ist technisch gut machbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung. Je größer das Gebäude, desto komplexer sind die Anforderungen an Hydraulik, Abrechnung und Schallschutz. Mit professioneller Planung lassen sich diese Herausforderungen aber zuverlässig lösen.

1. Technische Planung und Hydraulik

Mehrfamilienhäuser haben unterschiedliche Wärmebedarfe in den einzelnen Wohneinheiten. Das erfordert einen exakten hydraulischen Abgleich, ausreichende Speichergrößen und eine durchdachte Regelung. Besonders bei zentralen Anlagen müssen Pufferspeicher und Zirkulationssysteme so ausgelegt sein, dass alle Wohnungen gleichmäßig mit Wärme und Warmwasser versorgt werden.

2. Platz- und Standortfragen

Eine zentrale Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigt ausreichend Fläche im Außenbereich oder auf dem Dach. Sole-Wasser-Wärmepumpen erfordern Bohrungen oder Flächenkollektoren, was bei engen Grundstücken eine Herausforderung sein kann. Auch der Schallschutz ist zu berücksichtigen – insbesondere bei Außenaufstellung in dicht bebauten Wohngebieten.

3. Heizkostenabrechnung und Stromversorgung

Für ein Mehrfamilienhaus ist ein transparenter Abrechnungsmechanismus entscheidend. Über getrennte Stromzähler oder Unterzähler lassen sich Verbrauch und Heizkostenabrechnung exakt erfassen. Bei dezentralen Systemen rechnet jede Wohneinheit eigenständig ab, bei zentralen Anlagen erfolgt die Aufteilung nach der Heizkostenverordnung (HeizkostenV).

4. Eigentumsverhältnisse und Investitionsentscheidungen

In Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG) ist der Heizungstausch meist eine gemeinschaftliche Entscheidung. Hier empfiehlt sich eine frühzeitige Abstimmung mit Eigentümern und Verwaltern. Für Vermieter kann sich der Umstieg auf eine Wärmepumpe lohnen, da er den Immobilienwert steigert und die CO₂-Emissionen reduziert – was künftig auch in der CO₂-Kostenaufteilung eine Rolle spielt.

5. Kosten und Amortisation

Die Investitionskosten sind zunächst höher als bei einer Gas- oder Ölheizung. Durch niedrigere Energiekosten, steigende CO₂-Preise und attraktive Förderungen amortisiert sich die Anlage jedoch meist nach 10 bis 15 Jahren.

Zusammenfassung der Herausforderungen und Lösungen

Mit einer guten Planung und einem erfahrenen Fachbetrieb lassen sich diese Herausforderungen erfolgreich bewältigen.

Fazit: 140+ Wärmepumpen-Anbieter vergleichen und durchschnittlich 5.800 € sparen

Eine Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus ist eine praktikable, wirtschaftliche und klimafreundliche Lösung für nachhaltiges Heizen. Ob im Neubau oder nach einer Sanierung – moderne Systeme können fossile Heizungen auf Basis von Gas oder Öl vollständig ersetzen.

Mit der passenden Wärmepumpenart, einer professionellen Planung und einer optimal abgestimmten Leistung lassen sich hohe Energiekosten und CO₂-Emissionen dauerhaft signifikant senken. Die staatlichen Förderungen, die bis zu 70 % der Investitionskosten abdecken, machen den Umstieg besonders attraktiv.

Wer zusätzlich eine PV-Anlage integriert, steigert die Eigenversorgung mit Strom und macht das Gebäude langfristig unabhängig von Energiepreisschwankungen. So entsteht eine Heizlösung, die nicht nur klimafreundlich, sondern auch zukunftssicher ist – ein klarer Mehrwert für Eigentümer, Verwalter und Mieter gleichermaßen.

Ehepaar Graß aus Brandenburg

Sparen jetzt 2.100 € Energiekosten/Jahr

83 % weniger Primärenergiebedarf

Baujahr 1989 | Wohnfläche 188 m²

Ölheizung von 1990

Liese & Arend aus Berlin

Sparen jetzt 1.650 € Energiekosten/Jahr

81 % weniger Primärenergiebedarf

Baujahr 1935 | Wohnfläche 113 m²

Ölheizung von 2003

FAQ

Was kostet eine Wärmepumpe für ein Mehrfamilienhaus?

Die Kosten für eine Wärmepumpe im Mehrfamilienhaus liegen – je nach System, Gebäudegröße und Installationsaufwand – zwischen 35.000 und 60.000 €. Inklusive Planung, Speichertechnik und Anpassungen der Heizkreise kann die Investition höher ausfallen. Durch staatliche Förderungen lassen sich bis zu 70 % der Kosten sparen.

Welche Wärmepumpe eignet sich für ein Mehrfamilienhaus?

Am häufigsten kommen Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen zum Einsatz. Für unsanierte Altbauten eignen sich Hochtemperatur-Wärmepumpen oder Hybridlösungen mit Gas besonders gut. Bei sehr großen Gebäuden kann auch eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Grundwasserzugang sinnvoll sein.

Was kostet eine Wärmepumpe für ein 6-Familienhaus?

Für ein Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten, das mit einer Kaskadenlösung aus zwei bis drei Wärmepumpen ausgestattet wird, liegen die Investitionskosten typischerweise zwischen 50.000 und 100.000 €. Diese Spanne hängt von der Wärmepumpenart, dem Wärmebedarf, der Dämmung sowie dem Installationsaufwand ab.

Welche Zuschüsse gibt es für Wärmepumpen?

Die wichtigsten Förderprogramme sind die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und die KfW-Heizungsförderung. Je nach Ausgangslage sind Zuschüsse von bis zu 70 % möglich. Voraussetzung ist eine Fachplanung und der Austausch einer alten Gas- oder Ölheizung gegen eine effiziente Wärmepumpe.

Das Heizsystem der Zukunft

Alle Infos zu Funktion, Kosten und Co.

29 Seiten geballtes Wissen

.jpg)

Was lohnt sich wirklich?

Wofür gibt es Fördermittel?

27 Seiten kompaktes Wissen

.svg)