Lüftungskonzept (DIN 1946) einfach erklärt

Ein Lüftungskonzept nach DIN 1946 verbessert die Wohnqualität in Ihrem Zuhause und schützt Sie vor Feuchtigkeit und Schimmel. Kostenlose Vor-Ort-Beratung anfragen.

Moderne Neubauten werden vorschriftsgemäß luftdicht gebaut – auf diese Weise steigt die Energieeffizienz, während die Wärmeverluste sinken. Gleichzeitig wird der Luftaustausch in neuen oder sanierten Immobilien wichtiger. Dadurch reicht die natürliche Lüftung nicht mehr aus. Ein durchdachtes Lüftungskonzept sorgt für Frischluftzufuhr und Feuchteschutz, ohne dass Sie ständig lüften müssen, um Feuchtigkeit und Schimmel zu verhindern. Das Gebäudeenergiegesetz GEG nennt seit 2024 hierzu weitere Vorschriften. Wir zeigen Ihnen, worauf es beim Lüftungssystem ankommt.

Das Thema kurz und kompakt

Was ist ein Lüftungskonzept?

Ein Lüftungskonzept stellt sicher, dass in Ihrem Gebäude der notwendige Luftaustausch erfolgt, um Feuchtigkeit, Schadstoffe und Schimmelbildung zu vermeiden. Es definiert, wie frische Luft zugeführt und verbrauchte Luft abgeführt wird, um eine gesunde Raumluftqualität und den Schutz der Bausubstanz miteinander zu vereinbaren.

Während früher natürliche Fugenlüftung über undichte Fenster und Bauteile für einen ausreichenden Luftaustausch sorgte, verhindern heute luftdichte Gebäudehüllen diese unkontrollierte Belüftung. Die Lüftung zum Feuchteschutz muss nach DIN 1946-6 eine gute Raumluftqualität gewährleisten. CO₂, Gerüche und Feinstaub werden abtransportiert, während Sie in den Innenräumen gleichzeitig stets von frischer Luft profitieren. Kostenlose Vor-Ort-Beratung für Ihr Lüftungskonzept anfragen!

Das Lüftungskonzept umfasst verschiedene Aspekte, die bei der Planung und Ausführung von Lüftungssystemen berücksichtigt werden müssen. Die Lüftungsnorm DIN-Norm 1946-6 stellt Ihnen besondere Anforderungen bei:

- Neubauten und energetischen Sanierungen.

- Austausch von mehr als einem Drittel der Fenster oder Dachsanierung.

- Gebäuden mit hoher Luftdichtheit, in denen keine freie Lüftung gewährleistet ist.

Die zentrale Größe im Lüftungskonzept ist die sogenannte Mindestluftwechselrate. Diese bestimmt, wie oft die gesamte Raumluft pro Stunde ausgetauscht werden muss, damit die Luftqualität stimmt und keine Feuchteschäden entstehen. Die Berechnung basiert auf der Raumgröße, der Nutzung und der Anzahl der Personen, die im Gebäude leben.

Im Rahmen Ihres Lüftungskonzepts wird festgelegt, welche technischen Komponenten zum Einsatz kommen, wie die Lüftung gesteuert wird und welche Wartungsintervalle erforderlich sind, damit die Anlage dauerhaft effizient und zuverlässig arbeitet.

Was passiert, wenn kein Lüftungskonzept erstellt wird?

Ohne ein Lüftungskonzept kann ein Fenstertausch mehr Schaden als Nutzen bringen. Da moderne Fenster keinen natürlichen Luftaustausch mehr zulassen, verbleibt Feuchtigkeit vom Kochen, Duschen und Atmen länger im Gebäude. Daraus kann eine erhöhte Luftfeuchtigkeit resultieren, die Schimmel an Fensterrahmen, Wänden oder hinter Möbeln sowie von innen beschlagene Fenster begünstigen kann: Eine schlechtere Raumluftqualität kann zudem zu einer erhöhten CO₂-Konzentration führen und damit Kopfschmerzen, Müdigkeit oder Konzentrationsprobleme fördern.

Arten von Lüftungsanlagen

Damit der Luftaustausch in Wohn- und Nichtwohngebäuden effizient funktioniert, gibt es verschiedene Arten von Lüftungsanlagen. Je nach Gebäudetyp und individuellen Anforderungen können für Ihr Gebäude unterschiedliche Systeme zur Lüftung zum Feuchteschutz. Sie alle erfüllen im Kern folgende Funktionen:

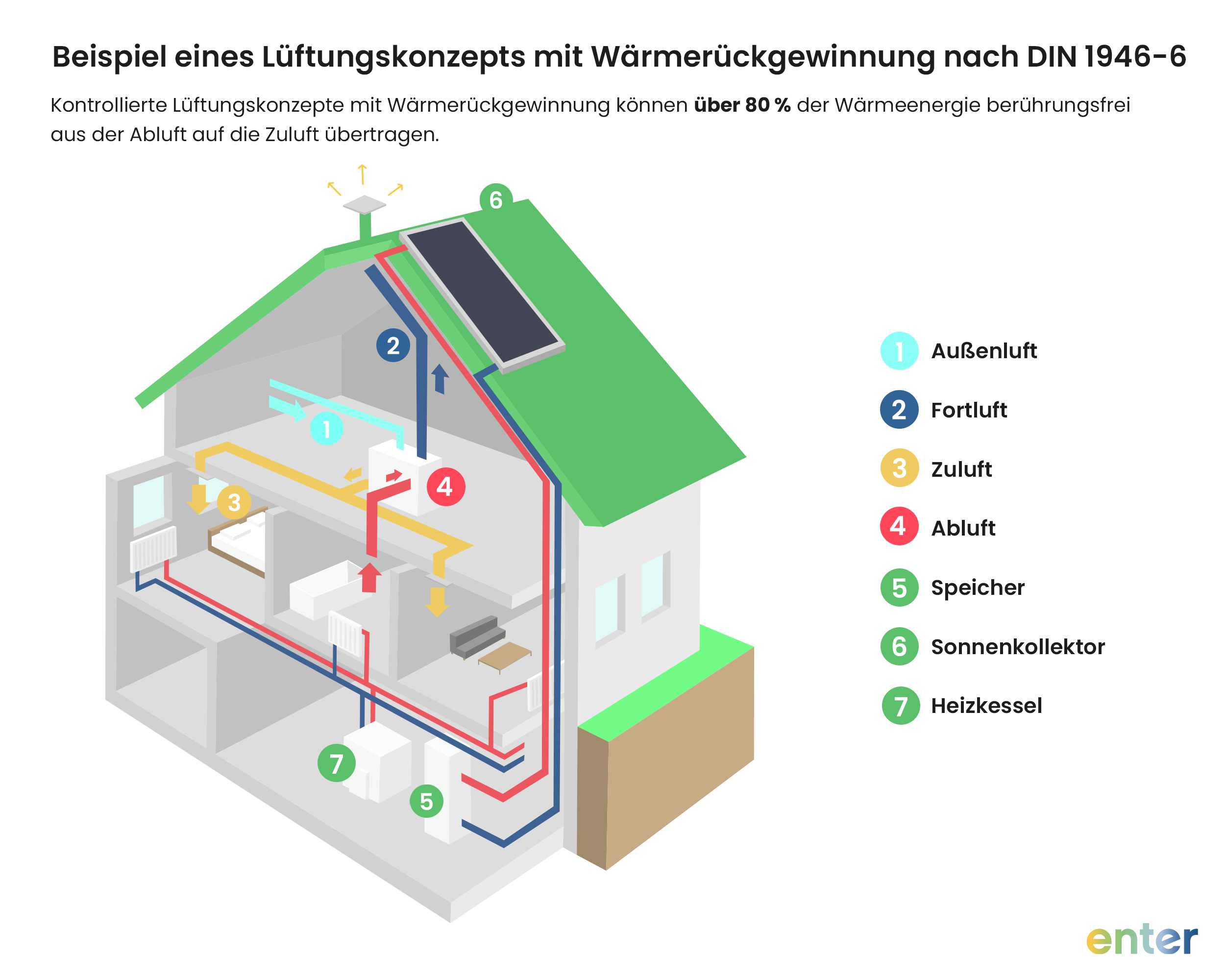

- Außenluft ansaugen: Die Außenluft wird von der Lüftungsanlage angesaugt, dann gefiltert und gegebenenfalls erwärmt. Nach der Filterung und Erwärmung spricht man von Zuluft.

- Zuluft verteilen: Die Zuluft wird dann in die Räume geleitet, wo sie die Abluft (verbrauchte Luft) ersetzt.

- Abluft abtransportieren: Die Abluft wird über die Lüftungsanlage nach draußen transportiert. In Kombination mit Wärmerückgewinnung wird die Wärme der Abluft genutzt, um die kühlere Zuluft auf das thermische Niveau der Innenräume anzuheben.

- Fortluft abtransportieren: Die Abluft wird dann als sogenannte Fortluft aus dem Gebäude transportiert.

Für jedes Haus gelten verschiedene Anforderungen und Voraussetzungen. Ein individuelles Lüftungskonzept nach DIN-Norm 1946-6 hilft bei der Bestimmung und Planung der idealen Lüftungsanlage für Ihre Bedürfnisse.

Unser Energieeffizienz-Experte kommt kostenlos zu Ihnen nach Hause und hilft Ihnen, die beste Lösung für Ihr Lüftungskonzept zu finden. Kostenlose Vor-Ort-Beratung anfragen und lassen Sie sich ein Konzept zur Lüftung nach DIN-Norm von unseren Experten erstellen!

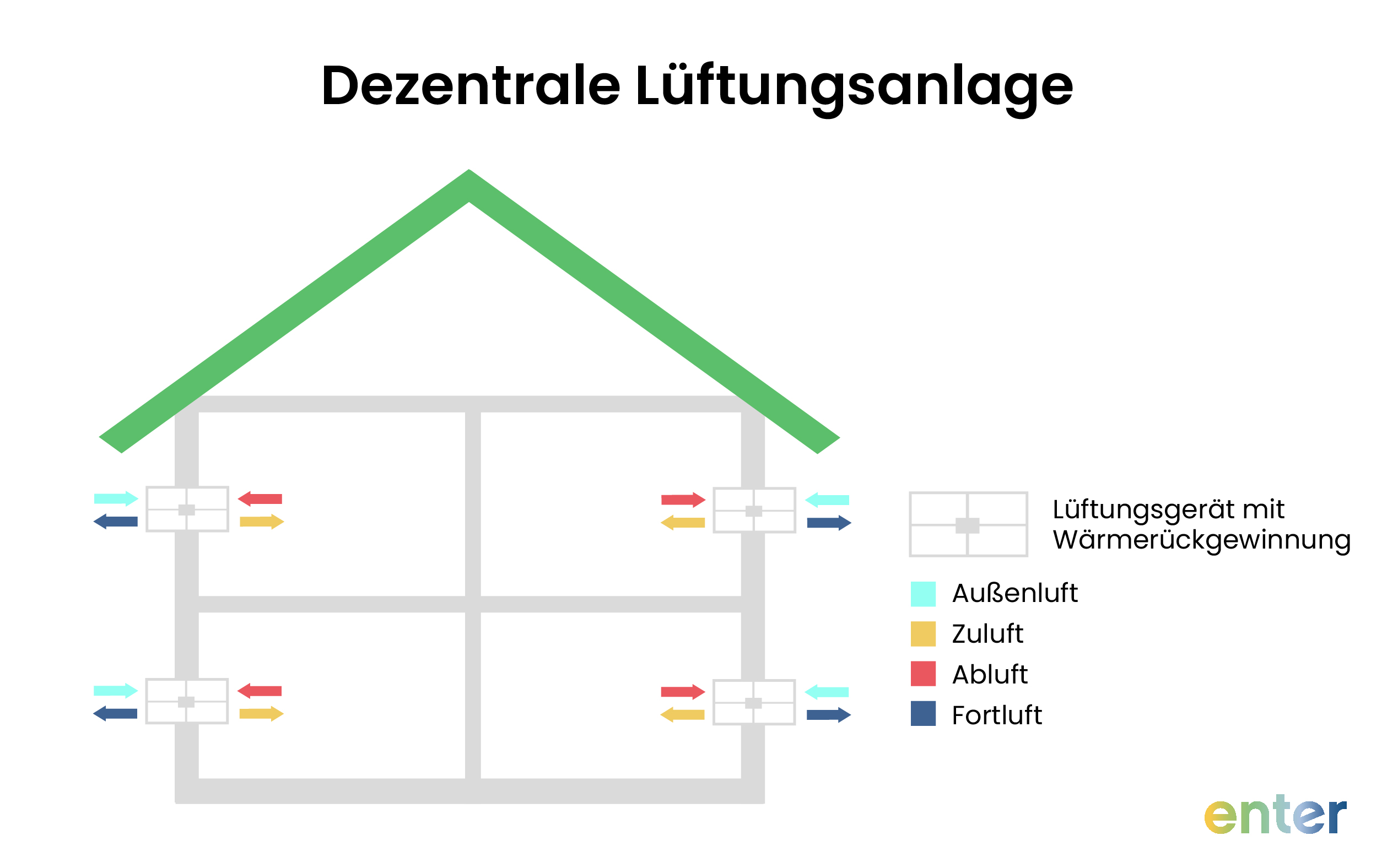

Dezentrale Lüftungsanlage

Mit einer dezentralen Lüftungsanlage belüften Sie einzelne Räume unabhängig voneinander – ganz ohne ein zentrales Kanalsystem. In jedem Raum wird ein kompaktes Lüftungsgerät installiert, das Frischluft ins Gebäude führt und verbrauchte Luft nach außen abführt. Der große Vorteil: Sie können dezentrale Lüftungsanlagen unkompliziert und gezielt nachrüsten, ohne alle Wände aufzureißen oder große Umbauten vorzunehmen. Deshalb sind sie kostengünstiger als zentrale Systeme und besonders für Bestandsgebäude ideal geeignet.

Den Luftaustausch ermöglichen Luftdurchlässe in den Außenwänden, die exakt auf den jeweiligen Raum ausgelegt sind. Viele dieser Systeme lassen sich mit Wärmerückgewinnung kombinieren. Das bedeutet: Die Anlage nutzt die Wärme der Abluft, um die frische Außenluft vor dem Einströmen ins Haus zu erwärmen – das spart Energie und senkt Ihre Heizkosten.

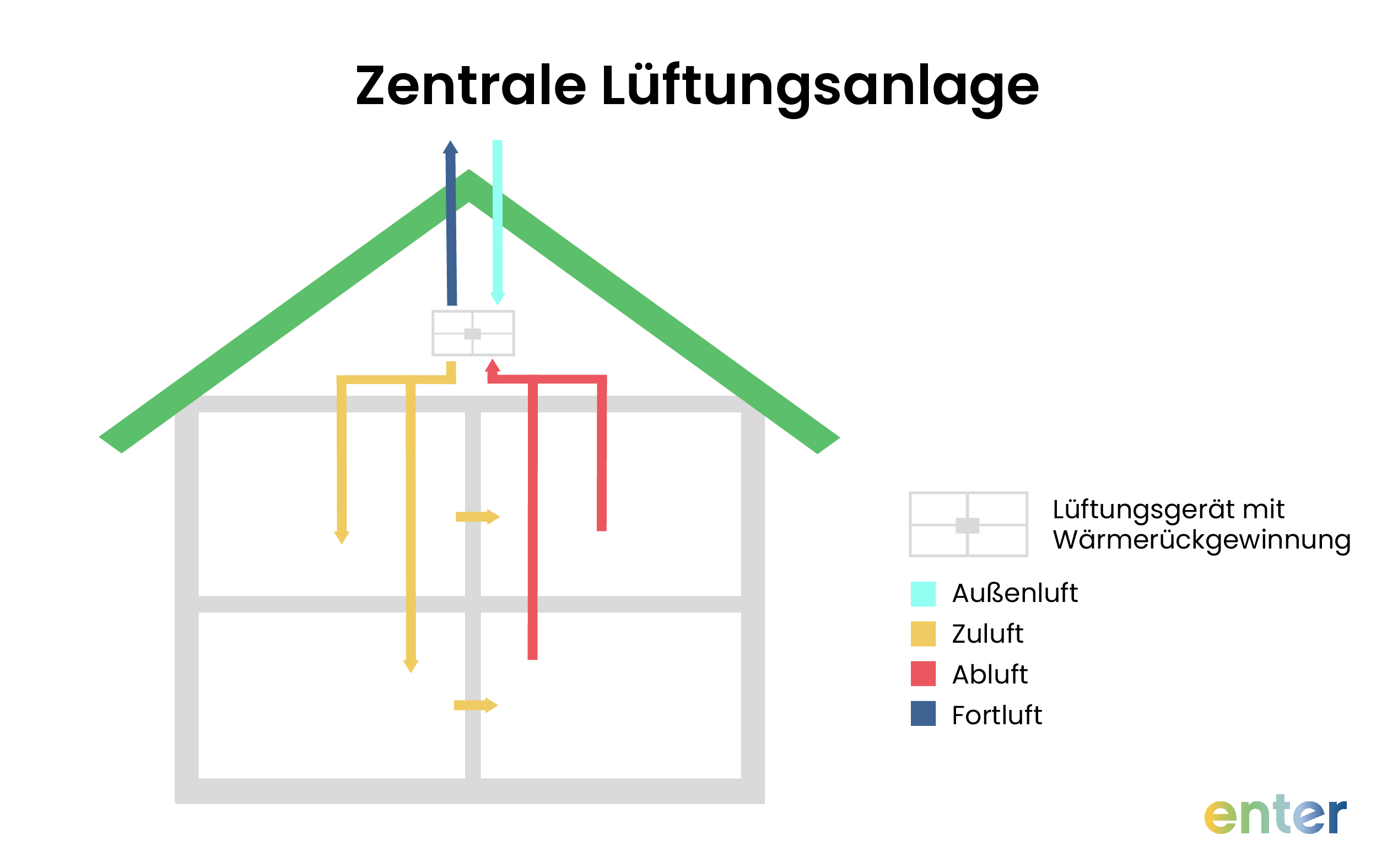

Zentrale Lüftungsanlage

Eine zentrale Lüftungsanlage sorgt dafür, dass Ihr gesamtes Gebäude automatisch und gleichmäßig mit Frischluft versorgt wird – und das alles gesteuert über ein zentrales Lüftungsgerät. Dieses System saugt Außenluft an, filtert sie und verteilt die saubere Zuluft über Lüftungskanäle in alle Wohnräume. Gleichzeitig wird die Abluft separat abgesaugt und nach draußen geführt.

Wenn Sie Ihre zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ausstatten, nutzen Sie die Energie der verbrauchten Luft, um die frische Außenluft zu erwärmen – und senken dadurch Ihre Heizkosten spürbar. Erst danach wird die erkaltete Fortluft abgeführt, wodurch ein effizienter Luftkreislauf entsteht. Das Lüftungsgerät wird idealerweise unter dem Dach installiert, um die Kanäle effizient zu verlegen und einen reibungslosen Luftaustausch sicherzustellen.

Eine zentrale Lüftungsanlage eignet sich besonders für den Neubau, da hier die notwendigen Luftkanäle direkt in die Planung integriert werden können. Bei einem Altbau wäre der Aufwand für die nachträgliche Installation deutlich höher. Unsere Experten planen Ihr System präzise, damit die Lüftung nicht nur den Feuchteschutz erfüllt, sondern auch den Komfort und die Energieeffizienz Ihres Hauses deutlich steigert.

Wenn Sie umfassend sanieren, legen Sie mit einer zentralen Lüftungsanlage den Grundstein für dauerhaft frische Luft und maximale Energieeinsparung.

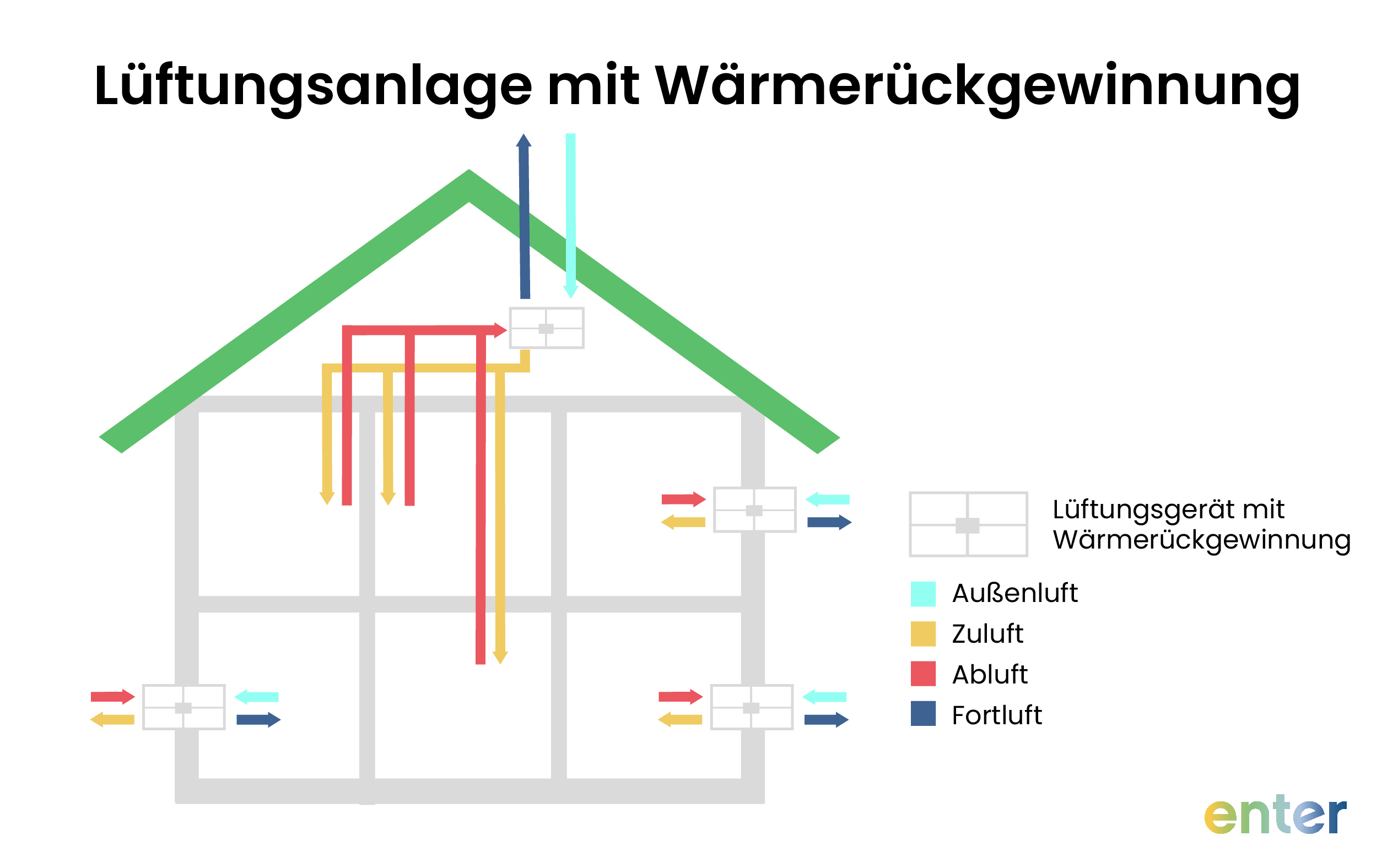

Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Bei der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung handelt es sich um eine besonders energieeffiziente Form der Lüftung, bei der Sie Energie einsparen und Heizkosten senken können. Durch die Wärmerückgewinnung können Sie die Wärme der Abluft zu nutzen, um die Zuluft vorzuwärmen. Als kalte Fortluft wird die Abluft dann außerhalb des Gebäudes abgegeben. Für die maximale Effizienz dieser Anlage muss das Gebäude luftdicht sein. Wir empfehlen daher, dass Sie ebenso auf eine gute Wärmedämmung der Gebäudehülle, gut isolierte Fenster und eine effiziente Dämmung des Daches oder der obersten Geschossdecke setzen.

Wann ist ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 Pflicht?

Ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 ist in vielen Fällen gesetzlich vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass ein Gebäude ausreichend belüftet wird und keine Feuchteschäden entstehen. Besonders bei energetischen Sanierungen oder Neubauten sollten Sie prüfen lassen, ob zusätzliche lüftungstechnische Maßnahmen erforderlich sind.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das die frühere Energieeinsparverordnung (EnEV) abgelöst hat, schreibt deshalb vor, dass bei bestimmten baulichen Veränderungen ein Lüftungskonzept erstellt werden muss. Diese legt dann die DIN-Norm 1946-6 wie folgt fest:

- Fenstertausch: Austausch von mehr als 1/3 der Fensterfläche eines Gebäudes.

- Dachdämmung: Erneuerung von mehr als 1/3 der Dachfläche.

- Energetische Sanierung: Maßnahmen, die die Gebäudehülle luftdichter machen (z. B. Fassadendämmung).

- Neubauten: Hier ist ein Lüftungskonzept grundsätzlich erforderlich

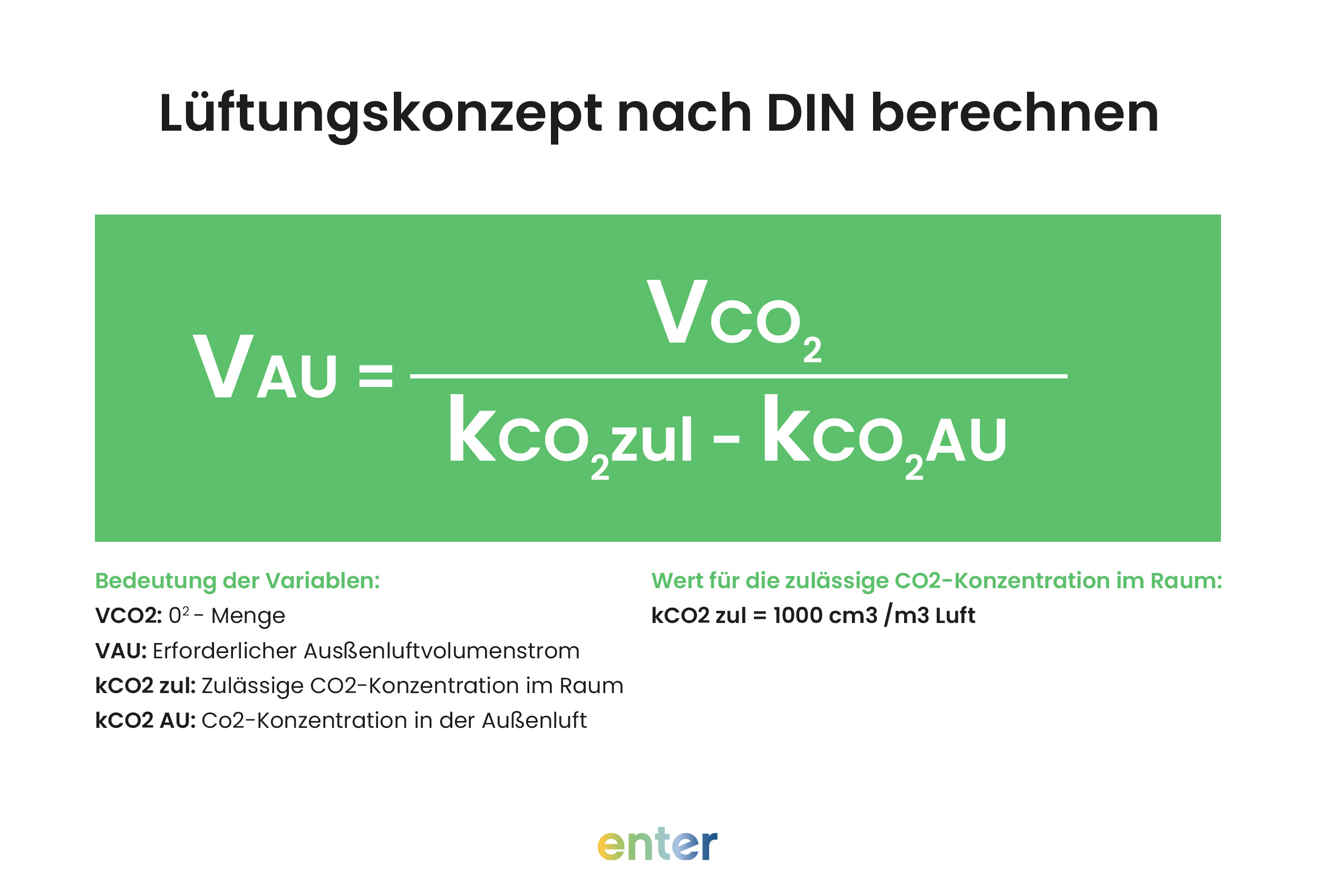

Lüftungskonzept nach DIN berechnen

Wenn Sie ein Lüftungskonzept erstellen lassen, steht eine zentrale Frage im Fokus: Wie viel Frischluft muss in Ihr Haus eingebracht werden, damit Feuchtigkeit, CO₂ und Schadstoffe zuverlässig abgeführt werden? Ein vierköpfiger Haushalt produziert täglich zwischen 6 und 12 Litern Wasser – allein durch Kochen, Duschen, Atmen und Wäschetrocknen. Diese Feuchtigkeit muss zuverlässig aus dem Gebäude abgeführt werden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden. Auch der Dämmstandard Ihres Hauses kann eine wichtige Rolle spielen. Genau hier setzt die Berechnung nach DIN 1946-6 an.

Worauf basiert die Berechnung?

Für die Ermittlung der Lüftungsstufen berücksichtigen unsere Experten von Enter unter anderem:

- Den Dämmstandard Ihrer Immobilie

- Die Lage des Gebäudes (z. B. Windverhältnisse)

- Die Größe und Nutzung der Wohnfläche

- Mögliche Undichtheiten in der Gebäudehülle

- Den natürlichen Luftaustausch durch Infiltration

Besonders wichtig ist dabei die Windkarte des Deutschen Wetterdienstes, denn der natürliche Luftaustausch hängt stark von der Windlast an Ihrem Standort ab.

Wie viel Luft braucht ein Haushalt?

In der Regel wird ein durchschnittlicher Luftaustausch von mindestens 30 m³ pro Person und Stunde zu Grunde gelegt. Auch der durchschnittliche CO₂-Ausstoß pro Person wird in die Berechnung einbezogen. Ziel ist es, die CO₂-Konzentration in den Innenräumendauerhaft unter einem festgelegten Grenzwert zu halten – in der Regel unter 1.000 ppm.

Arten von Lüftungen

Im Folgenden stellen wir verschiedene Arten von Lüftungskonzepten vor:

Lüftung zum Feuchteschutz

Die erste Stufe des genormten Lüftungskonzepts sieht die Vermeidung von Feuchteschäden vor. Die Lüftung zum Feuchteschutz muss eigenständig funktionieren, also ohne Zuarbeit der Bewohner und auch bei deren Abwesenheit.

Kondensation und Feuchtigkeit durch Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen können durch den Einsatz lüftungstechnischer Maßnahmen abtransportiert werden.

Reduzierte Lüftung

Die zweite Stufe, die reduzierte Lüftung, gewährleistet die hygienischen Mindestanforderungen sowie den Gebäudeschutz und ist beispielsweise außerhalb der regulären Nutzungszeiten, bei Abwesenheit oder als bedarfsabhängige Lüftung tätig. In solchen Fällen kann die reduzierte Lüftung helfen, den Energieverbrauch zu senken, während immer noch eine ausreichende Luftqualität gewährleistet wird.

Auch diese muss in Abwesenheit und ohne Zutun der Personen im Haushalt funktionieren, da sie konstant Schadstoffe und Feuchtigkeit aus der Luft filtert. Gewährleistet wird dieser Luftaustausch etwa durch die Installation einer dezentralen Lüftungsanlage, die einzelne Ventile in den Räumen steuert. Bei einer Nachrüstung werden die Ventile über einen kleinen Wanddurchbruch in der Decke oder der Außenwand montiert. Beim Neubau werden diese direkt eingeplant.

Nennlüftung

Mit der dritten Stufe des Lüftungskonzepts wird die Anwesenheit der Bewohner berücksichtigt. Die Feuchtigkeit, die durch die normale Nutzung der Wohnräume entsteht, wird bei der Nennlüftung einbezogen. Sie ist darauf ausgelegt, die erforderliche Frischluftzufuhr sicherzustellen, um Schadstoffe, Gerüche, Feuchtigkeit und andere Verunreinigungen zu reduzieren. Bei der Nennlüftung wird von einem regelmäßigen, aktiven Stoßlüften Ihrerseits ausgegangen.

Intensivlüftung

Mit einer Intensivlüftung können Sie die Lüftungsrate kurzzeitig erhöhen und für einen schnelleren Austausch der Raumluft sorgen. Sie greift, wenn Lastenspitzen ausgeglichen werden sollen – das ist beispielsweise der Fall, wenn es eine erhöhte Feuchtigkeitsbelastung durch gleichzeitiges Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen gibt. Auch Geruchs- und Schadstoffentwicklung sowie Rauch können mit der Intensivlüftung schneller beseitigt werden. Sie können den Luftwechsel auch hier mit aktiven Stoßlüften fördern.

Lüftungstechnische Maßnahmen: Welche Optionen gibt es?

Je nach Gebäudetyp und Nutzung können Sie verschiedene Möglichkeiten ergreifen, den notwendigen Luftaustausch sicherzustellen. Die DIN 1946-6 unterscheidet zwischen freier Lüftung, mechanischer Lüftung und kombinierten Systemen. Welche Lösung am besten geeignet ist, hängt von der Dichtheit der Gebäudehülle, der Nutzung der Räume und den gesetzlichen Anforderungen ab.

Freie Lüftung: Manuelles Lüften über Fenster

Folgende Varianten stehen Ihnen zur Lüftung zum Feuchteschutz zur Verfügung:

- Stoßlüftung: Fenster für wenige Minuten vollständig öffnen.

- Querlüftung: Gegenüberliegende Fenster öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu erreichen.

- Dauerlüftung: Kippstellung der Fenster (allerdings mit hohem Wärmeverlust).

Der Nachteil, nicht immer reicht es aus, um Häuser und Wohnungen ausreichend mit Frischluft zu versorgen und die Erfüllung der DIN 1946-6 Lüftung gerecht zu werden.

5 wichtige Tipps zur Fensterlüftung

Wir geben Ihnen 5 wichtige Tipps, für lüftungstechnische Maßnahmen, die Sie selbst durchführen können:

- Effiziente Fensterlüftung: Öffnen Sie regelmäßig für einige Minuten weit die Fenster zum Stoßlüften, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Wiederholen Sie dies am besten mehrmals am Tag.

- Luftbewegung: Sorgen Sie dafür, dass die Luft frei in Ihren Räumen zirkulieren kann, indem Sie beispielsweise Türen offen lassen oder Durchgänge zwischen verschiedenen Räumen schaffen. Auf diese Weise schaffen Sie natürliche Durchzugsmöglichkeiten.

- Wenig Feuchtigkeit: Reduzieren Sie Feuchtigkeitsbildung, indem Sie beim Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen die Fenster öffnen oder Dunstabzugshauben verwenden.

- Luft rein halten: Um die Luftqualität zu verbessern, sollten Sie regelmäßig Staub wischen und nicht in den Innenräumen rauchen.

- Zimmerpflanzen: Pflanzen können die Luft im Wohnraum und das Raumklima des Hauses verbessern. Zimmerpflanzen wie die Efeutute, die Grünlilie oder das Einblatt haben luftreinigenden Eigenschaften und filtern laut einer Studie der NASA Schadstoffe aus der Luft.

Planung & Umsetzung eines Lüftungskonzepts

Ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe, sondern auch eine wichtige Maßnahme zur Sicherstellung eines gesunden Raumklimas. Doch wie läuft die Erstellung eines Lüftungskonzepts ab? Und wer ist dafür verantwortlich?

Lüftungskonzept mit Enter: Ihr Rundum-Service für eine optimale Lösung

Mit Enter profitieren Sie von einem ganzheitlichen Service, der Ihnen die gesamte Planung und Umsetzung abnimmt:

- Kostenlose Vor-Ort-Beratung: Unser Energieeffizienz-Experte kommt kostenlos zu Ihnen nach Hause und analysiert Ihr Gebäude, um zu ermitteln, ob ein Lüftungskonzept erforderlich ist.

- Detaillierte Lüftungsplanung: Wir berechnen den Mindestluftwechsel und zeigen Ihnen die optimalen Lösungen für freie oder mechanische Lüftungssysteme auf.

- Vermittlung geprüfter Fachbetriebe: Durch unser Netzwerk aus qualifizierten Handwerkern stellen wir sicher, dass Ihr Lüftungskonzept fachgerecht umgesetzt wird.

- Maximale Fördermittel sichern: Wir kümmern uns um die Beantragung von KfW- oder BAFA-Förderungen, sodass Sie die höchstmögliche Unterstützung für Ihre Sanierung erhalten.

Fördermöglichkeiten und finanzielle Vorteile

Wenn Sie ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstellen lassen, profitieren Sie gleich doppelt: Sie schützen Ihr Zuhause zuverlässig vor Feuchteschäden und Schimmel, und Sie sichern sich gleichzeitig staatliche Zuschüsse oder Förderkredite, die Ihre Investitionskosten erheblich senken. Gerade im Rahmen einer energetischen Sanierung oder beim Einbau moderner Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung stehen Ihnen attraktive Fördermöglichkeiten offen – vorausgesetzt, Ihr Lüftungskonzept erfüllt die Anforderungen der DIN 1946-6.

BAFA-Förderung für Lüftungssysteme: Bis zu 20 % Zuschuss sichern

Über das Programm BEG EM (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) bezuschusst das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) den Einbau von raumlufttechnischen Anlagen mit Wärmerückgewinnung mit bis zu 15 % Förderung. Wenn Ihr Lüftungskonzept Teil eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) ist, erhalten Sie zusätzlich 5 % iSFP-Bonus – also insgesamt bis zu 20 % Zuschuss. Mit der BAFA-Förderung reduzieren Sie auch die Kosten Ihrer Lüftungsanlage mit und ohne Wärmerückgewinnung. Mehr zu den Details erfahren Sie hier: BAFA-Förderung im Überblick.

KfW-Förderkredite

Neben Zuschüssen können Sie auch auf zinsgünstige Förderkredite der KfW zurückgreifen – beispielsweise über das Programm 261 für die Sanierung zum Effizienzhaus. Diese Kredite sind besonders interessant, wenn Sie größere Maßnahmen planen und Ihr Budget schonen möchten. Selbst wenn keine komplette Sanierung ansteht, sondern einzelne Maßnahmen wie die Lüftung umgesetzt werden, kann sich die Finanzierung über ein KfW-Ergänzungsdarlehen lohnen. Mehr dazu hier: KfW-Förderkredite erklärt.

Fazit: Warum Sie Ihr Lüftungskonzept mit Enter erstellen sollten

Ein Konzept nach DIN 1946-6 zur Lüftung zum Feuchteschutz ist mehr als nur eine gesetzliche Pflicht – es ist eine entscheidende Maßnahme, um Schimmelbildung, Feuchteschäden und schlechte Raumluftqualität zu verhindern. Besonders bei energetischen Sanierungen, Fenstertausch oder Neubauten ist es notwendig, den Mindestluftwechsel sicherzustellen, damit sich weder Feuchtigkeit noch Schadstoffe in den Innenräumen ansammeln. Ohne ein durchdachtes Konzept kann es langfristig zu gesundheitlichen Problemen, Schäden an der Bausubstanz und Energieverlusten kommen.

Neben dem baulichen Schutz bringt Ihnen ein Lüftungskonzept auch finanzielle Vorteile. Nutzen Sie dabei staatliche Fördermittel, senken Ihre Energiekosten und steigern den Wert Ihrer Immobilie. Besonders Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung ermöglichen Ihnen Einsparungen von bis zu 80 % der Heizenergie aus der Abluft, sodass sich die Investition langfristig auszahlt.

Damit die Planung und Umsetzung problemlos gelingt, bietet Enter einen Rundum-Service, der Ihnen alle Schritte abnimmt – von der kostenlosen Vor-Ort-Beratung über die Planung des Lüftungskonzepts bis hin zur Vermittlung geprüfter Fachbetriebe. Zudem übernehmen wir für Sie die komplette Beantragung von Fördermitteln, damit Sie die maximalen Zuschüsse und Vergünstigungen für Ihre Sanierung erhalten.

Ehepaar Graß aus Brandenburg

Sparen jetzt 2.100 € Energiekosten/Jahr

83 % weniger Primärenergiebedarf

Baujahr 1989 | Wohnfläche 188 m²

Ölheizung von 1990

Liese & Arend aus Berlin

Sparen jetzt 1.650 € Energiekosten/Jahr

81 % weniger Primärenergiebedarf

Baujahr 1935 | Wohnfläche 113 m²

Ölheizung von 2003

FAQs

Ist ein Lüftungskonzept Pflicht?

Beim Neubau ist die Erstellung und Implementierung eines Lüftungskonzepts verpflichtend, um den regelmäßigen Luftaustausch sicherzustellen. Bei der Sanierung von Altbauten muss ein Lüftungskonzept aufgestellt werden, wenn mehr als ein Drittel der Dachdämmung, Fassadendämmung oder der Fensterfronten ausgetauscht wird, da sich dadurch die Bauphysik ändert und das Gebäude luftdichter wird.

Wer darf ein Lüftungskonzept erstellen?

Da die Planung und Umsetzung eines Lüftungskonzepts spezifisches Fachwissen erfordert, sollten darauf spezialisierte Fachbetriebe die Aufstellung des Konzepts übernehmen. Beispielsweise können Architekten, Ingenieure für Gebäudetechnik, Klima- und Lüftungstechnik oder spezialisierte Lüftungsplaner dies übernehmen. Als neutrale Plattform vergleichen wir für Sie die besten Angebote für Ihre Lüftungsanlage und sichern Ihnen bis zu 5.000 € sowie die maximal mögliche Förderung.

Was ist ein Lüftungskonzept nach Norm DIN 1946-6?

Ein Lüftungskonzept gemäß DIN 1946-6 ist eine Planung, die die Anforderungen an die Wohnraumlüftung in Wohngebäuden definiert. Es legt die erforderliche Lüftungsrate basierend auf der Raumgröße, der Nutzung und der Anzahl der Personen fest. Das Konzept umfasst die Auswahl geeigneter Lüftungssysteme, -komponenten und -regelungen, um eine effiziente und gesunde Belüftung sicherzustellen und Schadstoffe sowie Feuchtigkeit zu reduzieren.

Wann muss ich ein Lüftungskonzept erstellen?

Die genauen Anforderungen für die Erstellung eines Lüftungskonzepts wurden ursprünglich in der Energieeinsparverordnung (EnEV) festgelegt und dann ins Gebäudeenergiegesetz (GEG) übernommen. Insbesondere für Neubauten oder bei umfangreichen Sanierungsmaßnahmen ist die Erstellung eines Lüftungskonzepts Pflicht. Es kann auch von Bauvorschriften, Energieeffizienzstandards oder Zertifizierungssystemen abhängen. Um sicherzustellen, wann genau ein Lüftungskonzept erforderlich ist, ist es ratsam, die örtlichen Bauvorschriften zu überprüfen und bei Unsicherheit Fachleute wie Architekten, Ingenieure oder Lüftungsplaner zu konsultieren.

Was muss ein Lüftungskonzept beinhalten?

Ein Lüftungskonzept muss verschiedene wichtige Aspekte berücksichtigen. Es beginnt mit der Feststellung der Notwendigkeit von lüftungstechnischen Maßnahmen, die basierend auf der Nutzung des Raums, der Anzahl der Personen und der Raumgröße erfolgen. Anschließend wird die Mindestluftwechselrate festgelegt, um eine ausreichende Luftqualität und den Feuchteschutz sicherzustellen. Weiterhin ist die Planung von Lüftungssystemen entscheidend, die gewährleisten, dass die Luftqualität im Raum auf einem hohen Niveau bleibt. Dabei müssen auch Aspekte wie Schallschutz und Energieeffizienz berücksichtigt werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Was kostet eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung?

Die Kosten für eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen. Die Anschaffungskosten für die Lüftungsgeräte und Regler variieren je nach Größe der Wohnung oder des Hauses. Für eine 3-Zimmer-Wohnung bis 100 Quadratmeter liegen die Kosten zwischen 3.000 und 5.500 €. Bei einem Einfamilienhaus mit etwa 120 Quadratmetern können die Kosten zwischen 5.000 und 8.000 € betragen. Zusätzlich zu den Anschaffungskosten müssen auch die Montagekosten und die laufenden Betriebskosten berücksichtigt werden, um ein vollständiges Bild der Gesamtkosten zu erhalten.

-p-800.jpg)

Was lohnt sich wirklich?

Wofür gibt es Fördermittel?

27 Seiten kompaktes Wissen

.jpg)

Was lohnt sich wirklich?

Wofür gibt es Fördermittel?

27 Seiten kompaktes Wissen

.svg)